来源:发现律师事务所

发布日期:2025年09月09日

关注 发现 ,认识更多有温度、有灵魂的法律人

作者:杨坤

引 言

商票支付模式下的法律困境与司法嬗变

在建设工程领域,商业承兑汇票(商票)因其融资便利性已成为支付工程款及货款的常见工具。据统计,2023年建筑行业商票签发规模超2.8万亿元,占票据市场总量的37%(上海票据交易所数据)。典型场景为:总包方接受发包方商票支付后,将其背书转让给分包商或材料供应商清偿债务,形成“发包方→总包方→分包商→材料商”的多级票据流转链条。当商票到期无法兑付,且持票人(如末端材料商)未在《中华人民共和国票据法》第十七条规定的期限内行使票据权利(即:对出票人、承兑人自票据到期日起2年内;对前手自被拒绝承兑或被拒绝付款之日起6个月内)时,传统司法实践基于票据无因性原则与票据权利时效规则,通常驳回持票人以基础法律关系提起的诉讼。该困境的实质在于风险分配失衡:

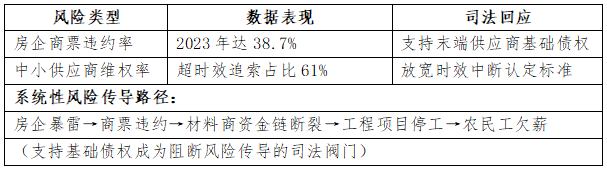

1.上游风险传导:房企资金链断裂(如本案出票人重庆和骏置业)→ 商票违约 → 风险转移至末端中小企业;

2.法律意识断层:小微供应商缺乏票据时效认知(如永开公司3年8个月未追索);

3.制度冲突:《中华人民共和国票据法》的效率价值与《中华人民共和国民法典》的公平价值产生张力。

然而,以“派斯特VS永开”案((2025)渝0107民初11738号)为代表的新近判决,标志着司法立场的重大转向:即使票据权利消灭,法院仍支持持票人依据基础债权主张权利。本文将以该案为样本,结合司法政策演进、法理基础重构及行业生态变迁,系统解构这一嬗变的深层逻辑。

一、传统立场的基石:票据无因性与时效规则的刚性适用

(一)传统裁判逻辑的三大支柱

1、票据无因性原则的绝对化

票据的无因性是指即使作为基础关系的原因关系未成立、无效或者被撤销,已经作出的票据行为的效力并不受该等情况的影响。在实务中,由于票据无因性原则的绝对化,所以常用的审查方式是“三步审查法”:

2、票据权利时效的强制性

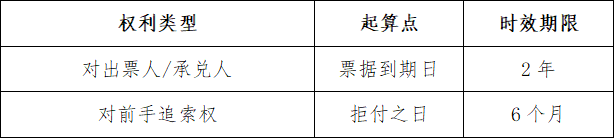

《中华人民共和国票据法》第十七条构建短期时效体系:

超期未行使即实体权利消灭(非胜诉权丧失),区别于《中华人民共和国民法典》普通时效。

3、禁止双重救济的公平屏障

传统观点强调:若允许持票人主张基础债权,将违反“一事不再理”原则(最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释第247条)及禁止不当得利规则(《中华人民共和国民法典》第985条)。尤其在多级背书场景中,可能引发债务链上的多重索赔。

(二)派斯特案中的传统抗辩及其局限

上诉人派斯特公司的核心主张完全沿袭传统逻辑:

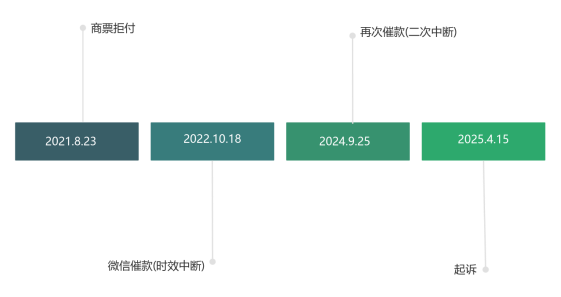

1、时效消灭:永开公司自2021.8.23拒付至2025.4.15起诉,远超6个月追索时效;

2、债务清偿:2021年背书商票时已消灭20万元货款债务;

3、双重获利风险:若支持基础债权,永开公司将获“票据+货款”双重救济。

但该主张忽略关键事实:

1、双方从未约定商票背书即消灭基础债权(微信记录仅载明“商票已付”);

2、永开公司持续在对账中声明“不含20万商票”(2023—2025年多次微信确认);

3、派斯特公司自身未向出票人追索,却将风险转嫁材料商。

二、司法转向的实践突破:派斯特案的三重创新

九龙坡法院判决通过对传统规则的创造性解释,确立支持基础债权的新范式:

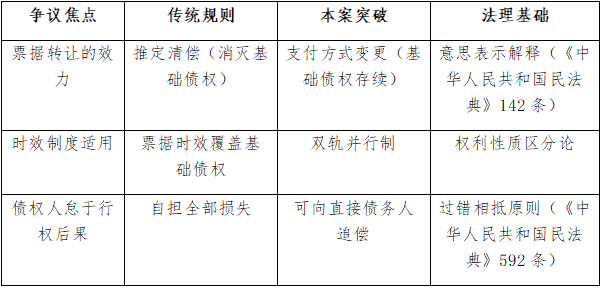

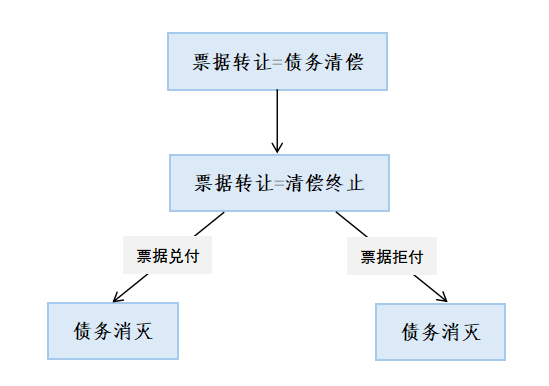

1、“支付效力”取代“清偿效力”

法院指出:派斯特公司背书商票仅为履行方式变更,非债务消灭。关键证据在于:结算单载明“商票到期拒付实际未到账”;公司多次声明对账金额“不含20万商票”;无书面协议约定票据转让即结清货款。

此举颠覆过往司法实践,要求必须有明示合意方可消灭基础债权。

2、时效制度的双轨制重构

尽管票据追索权(6个月)已消灭,但基础债权适用《中华人民共和国民法典》188条3年普通时效。

本案中,因两次催款构成有效中断事由,故基础债权未超时效。

3、实质公平的风险分配机制

本案判决隐含价值判断:

1、“末端材料商(永开公司)实际承担房企暴雷风险,而中间商(派斯特公司)未证明其已向出票人清偿票款,若免除其付款责任,将纵容风险转嫁行为。”

2、通过支持基础债权,实现风险向有清偿能力的前手回溯。

三、司法转向的多维动因:政策、解释、行业与理论的四重奏

(一)司法政策驱动:穿透式审判与保市场主体

《九民纪要》第九节提到:“人民法院在审理票据纠纷案件时,应当注意区分票据的种类和功能,正确理解票据行为无因性的立法目的,在维护票据流通性功能的同时,依法认定票据行为的效力,依法确认当事人之间的权利义务关系以及保护合法持票人的权益,防范和化解票据融资市场风险,维护票据市场的交易安全。”这表明,审理票据纠纷需探究实质法律关系。

(二)法律解释更新:基础债权的“阶段性休眠理论”

1、票据功能的重构

2、时效制度的分离适用

《中华人民共和国民法典》192条与《中华人民共和国票据法》17条构成特别法与普通法关系,但二者保护客体不同:

- 票据时效:维护商事交易效率;

- 民事时效:保障债权人实质求偿权。

(三)行业生态倒逼:商票信用危机下的司法救济

(四)理论共识重构:从绝对无因性到相对无因性

1、基础关系抗辩的扩张适用

《中华人民共和国票据法》第十三条但书条款被激活:“直接当事人之间可基于基础关系抗辩”。

2、权利失效理论的引入

司法实践中的解释路径:“持票人未行使票据权利不直接导致基础债权消灭,除非债务人证明其产生合理信赖(如因信赖债务已清而停止催收其他款项)。”本案中派斯特公司未能证明存在此类信赖。

四、支持基础债权的边界厘定:平衡保护与防止滥用

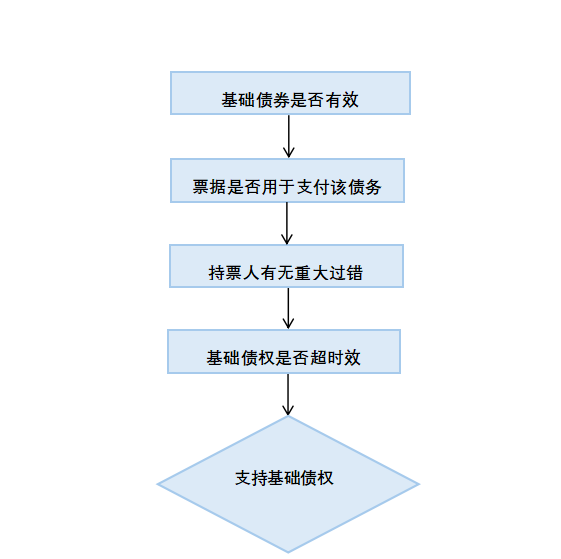

(一)支持基础债权的要件清单

1、基础关系真实性:需提供原始合同、送货单等(如本案《EPS板买卖合同》);

2、票据支付同一性:票据用途明确指向特定债务(如结算单载明“支付XX货款”);

3、时效合规性:基础债权未超3年且存在中断事由;

4、无恶意弃权行为:持票人非故意放弃票据权利。

(二)债务人的三大救济路径

1、追偿权衔接机制

派斯特公司付款 → 依据《中华人民共和国票据法》第六十八条 → 向出票人(和骏置业)主张民事权益 → 适用3年普通时效

注:此时主张的非票据追索权,而是不当得利返还或违约损害赔偿。

2、过错相抵规则

若持票人重大过失导致损失扩大(如明知出票人破产仍不追索),法院可减免债务人责任(《中华人民共和国民法典》592条)。

3、另案追索权保障

债务人付款后取得代位求偿权,可向其他前手或承兑人提起另案诉讼。

五、结论与展望:构建票据生态的韧性治理框架

(一)嬗变本质:从形式法治到实质正义

司法转向的深层逻辑是价值排序的重构:票据流通效率 < 中小企业生存权保障 < 产业链稳定。通过激活基础债权,司法成为风险分配的“调节器”。

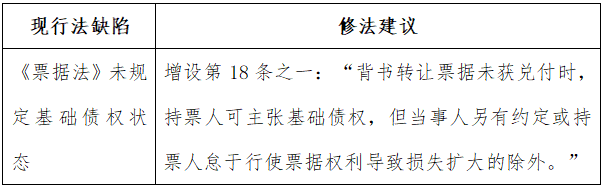

(二)制度优化建议

1、企业风控层面

- 商票接受方:在合同中增设“票据拒付时基础债权自动复活”条款;

- 背书转让方:保留向前手追索的证据链(如定期催款函)。

2、立法完善路径

3、司法裁量准则 构建“四步审查法”:

(三)未来挑战

1、道德风险防范:如何避免材料商故意不追索票据而直接起诉债务人?

2、再追索权实现:房企破产潮下,背书人追偿落空的风险如何分担?

3、 类案裁判统一:需通过指导案例(如本案)明确裁判尺度。

结 语

派斯特案绝非对票据无因性的否定,而是对“无因性绝对化”的矫正。当商票从支付工具异化为风险转嫁工具时,司法通过支持基础债权重建了商业伦理的底线——这既是对‘债务应当清偿’这一基本法律原则的回归,更是对实体经济‘毛细血管’——小微供应商的有力保护。未来需要在《中华人民共和国票据法》修订中构建更精细的利益平衡机制,让法律既成为市场效率的推进器,亦充当社会公平的守夜人。

声 明