来源:中国民商法律网

发布日期:2025年09月06日

中国民商法律网

本文选编自龙俊:《论夫妻共同财产的三重归属规则》,载《中国法律评论》2025年第3期 。

【作者简介】龙俊,法学博士,清华大学法学院教授,中国民商法律网授权学者 。

全文共 3927 字,阅读时间 约 10 分钟。

《民法典》及后续司法解释中有关夫妻共同财产的规定引发了争议。为何在阐释夫妻共同财产时使用“共同所有、工资、奖金、劳务报酬”等缺乏规范性的表述?为何不将婚姻存续期间获得的不动产作为共同财产分割,而判归“登记一方”?以上规则均与“婚姻关系存续期间取得的财产权归夫妻共同共有”的传统观点相冲突。对此,清华大学法学院教授龙俊在《论夫妻共同财产的三重归属规则》一文中指出,我国立法和司法解释逐渐从一体化地判断财产权的归属转向区分内部归属、外部归属、最终归属分别建构夫妻共同财产归属规则。本文通过分析三重归属规则的理论基础、判断标准以及意思自治的影响,为夫妻共同财产归属的判断提供有效的理论指引。

一、

三重归属规则的正当性基础

(一)区分三重归属的必要性

区分内部归属、外部归属、最终归属的夫妻共同财产三重归属规则,可同时实现公平、安全、效率三大价值,具有明显的优越性。其中,内部归属确定夫妻内部财产份额划分、外部归属决定交易中共同财产的权利归属、最终归属解决离婚后共同财产的分割问题。

- 内部归属规则与外部归属规则的切割

按照传统观点一体化判断婚姻关系存续期间取得的财产归属时,无论是“婚姻关系存续期间取得的财产权归夫妻共同共有”还是“物权公示”的视角,均忽略了该财产取得的原因这一重要问题。这本质上是理论供给错位导致的。

我国婚姻法中“婚后所得共同制”的理论基础是“协力理论”,即推定婚后夫妻二人对家庭的贡献相等,任何一方的成就都有另一方的协助贡献。但“婚姻关系存续期间取得的 财产权一概归夫妻共同共有 ”的观点实质上与“协力理论”的初心相背离,也与我国婚后所得共同制的立法目的相违背。认定夫妻共同财产的关键在于取得财产权的原因,只有“工资、奖金、劳务报酬”等可推定配偶有一半贡献而取得财产,才属于夫妻共同财产。

贯彻“协力理论”判断夫妻共同财产需深究取得财产权的价值来源,这与物权法定原则保护交易第三人的目标相违背。为此,有必要将夫妻间的内部财产归属规则和交易中的外部财产归属规则完全切割开来:在夫妻内部,依据“协力理论”判断何种所得归共同所有;在外部交易中,则直接按照物权、股权等财产权规则判断权利归属。

- 外部归属规则与最终归属规则的切割

对于夫妻离婚时财产的最终归属,有观点认为最终归属由财产权的归属决定,财产名义所有人只要坚持获得此财产,其配偶没有争夺的机会只能获得金钱补偿。该观点的弊端在于:其一,剥夺非显名方配偶的争夺机会难谓公平,且如果该财产对非显名方更有价值,处理结果也不符合物尽其用原则,难谓效率;其二,非显名方无法参与争夺将导致其难以发现财产的实际价值,尤其在该财产没有市场价时。

用“竞价规则”确定最终归属则会解决上述问题。 对于包含共同贡献的财产,离婚时夫妻双方均有权就其平等竞价,由出价高者获得最终归属,同时根据内部归属比例给予另一方金钱补偿。

(二)三重归属规则的理论基础:潜在共有理论

夫妻共同财产三重归属规则的理论基础为“潜在共有理论”,即婚姻关系存续期间内夫妻的共有是潜在的,并不显现为具体的财产权;离婚时共有关系才表现出来,进行共有财产的分割。

潜在共有理论与“净益共同制”“债权式共有”等学说的相同之处在于均区分了内部归属规则与外部归属规则,可兼顾婚姻公平和交易安全;但区别是潜在共有理论中存在独立的最终归属规则。在离婚时的共有物分割中“潜在共有”会转化为“显在共有”,使非显名方获得争夺最终归属的机会,从而可能更加符合物尽其用原则,实现效率价值。

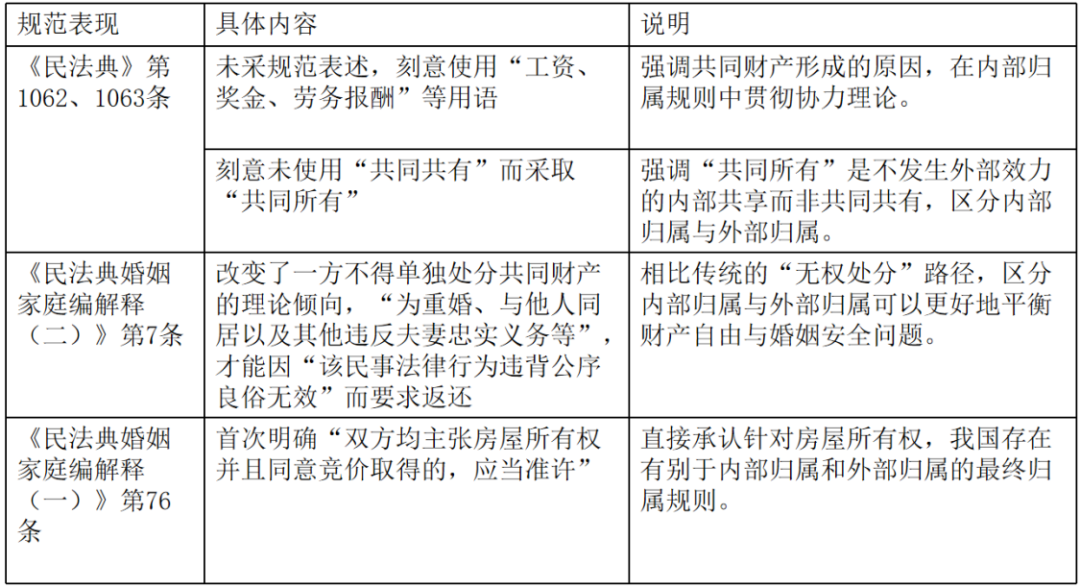

(三)以潜在共有为基础的三重归属规则正为我国立法和司法解释所接受

鉴于以潜在共有为基础的三重归属规则具有上述优势,我国逐渐倾向根据这一理论进行制度构建。

二、

三重归属规则的判断标准

(一)三重归属规则的一般性判断标准

内部归属规则重在夫妻对家庭的贡献。根据“协力理论”应推定婚后夫妻二人对家庭的贡献相等,各占一半份额。内部归属中所取得的并非财产权而是财产价值,因此不必考虑财产权变动的时间,重在判断财产价值的取得是否基于“工资、奖金、劳务报酬”等可推定配偶有协助的因素。

外部归属规则重在保护交易安全,应考虑物权公示、股权登记等一般财产权归属规则。一体化判断共同财产归属时,对交易安全的保护存在“无权处分+善意取得”与“有权处分+恶意串通”两条路径。相比较而言,恶意串通的“恶意”比善意取得的“恶意”要严格得多,“有权处分+恶意串通”对交易安全的保护力度更高。

最终归属规则重在实现效率的最优化,即某项具体财产在离婚后归属于哪一方能够更加物尽其用。应以“竞价”确定最终归属,由出价高者获得争议财产,根据出价按照内部归属比例给予另一方补偿。

(二)内部归属的难题:股票期权

股票期权的取得与行权之间通常相隔很长时间,若一方取得股票期权与行权的时间完美避开了婚姻关系存续期间,判断内部归属时可认为在婚姻持续期间与行权期间的重合部分,推定配偶对该部分期间的收益有一半贡献。

(三)最终归属的难题:具有人合性的企业权益

针对有限责任公司的股权归属与合伙企业财产归属的分割,《民法典婚姻家庭编解释(一)》第73、74条仅解决了夫妻协商一致时夫妻合意与组织人合性之间冲突问题,未对夫妻达不成协议的情形做出规定。

人合性企业权益应尽可能进行整体归属判断。 企业权益可进行数量划分,理论上夫妻各分割一半最符合公平原则。但如此分割将导致离婚夫妻在董事会、股东会中持有同等表决权,易干扰企业正常决策。

整体判断企业权益归属存在两种方案:其一是直接判决股权归显名配偶一方,有利于公司经营,但造成了无法确定折价补偿数额的困境;其二是对有争议的企业权益进行竞价,出价高者获得该权益。第二种方案下当非显名配偶出价高获得了股权或合伙出资时则面临与人合性的冲突,此时可将胜出的竞价作为“同等条件”,由其他股东或合伙人决定是否行使优先购买权。相较之下方案二更能兼具效率与公平价值。 最兼顾效率和公平的最终归属方案是采取整体竞价方案,由出价高一方获得该权益并给予另一方补偿,其他股东或者合伙人有权按照胜出的出价行使优先购买权。

三、

意思自治对三重归属规则的再调整

(一)意思自治对三重归属规则的影响

内部归属与最终归属均可由当事人意思自治改变。外部归属重在保护交易安全,夫妻内部的特别约定必须符合财产法规则才能发生外部归属效力。但现实中与婚姻相关的意思表示大多含糊不清,存在意思表示解释的难题。

(二)夫妻间的财产“名实分离”

夫妻财产“名实分离”的处理关键在于解释财产处分一方的意思表示。

- 婚姻中财产的“名实分离”

夫妻双方对婚姻中取得的财产没有明确的意思表示时,即便财产的外部归属不同于各50%,也不能推定双方就财产的内部归属达成了一致。《民法典婚姻家庭编解释(二)》第10条规定离婚时应按照共同财产各一半的规则确定股权的内部比例,其他财产也应类推适用此规定。 婚姻中财产的“名实分离”只决定外部归属,不改变内部归属。

- 婚前财产的“名实分离”

夫妻一方改变婚前财产外部归属的行为能够推定其意在改变内部归属,但该行为是否属于赠与存在疑问。传统观点以及《民法典婚姻家庭编解释(一)》第32条均解释为赠与,但《民法典婚姻家庭编解释(二)》认定其属于“广义的夫妻一般财产约定”,当事人不能依据赠与合同规则行使任意撤销权。该约定旨在建立或维系、巩固婚姻家庭关系,受益方取得婚前财产取决于其对婚姻的实质贡献。

“广义的夫妻一般财产约定”有其优势,但完全否定赠与合同的解释路径也存在一定弊端。现行规则无法明确区分财产约定与夫妻间的戏言,从而赋予欠缺审慎思考的允诺以法律效力。因此,在解释上宜增加“夫妻财产约定”的形式要件,至少要求夫妻对其约定采取书面形式。

(三)跨越代际的财产“名实分离”

关于父母实际出资,子女一方或双方成为财产名义所有人的财产归属问题,存在家产制和赠与两条思路。家产制思路认为父母出资系为大家族增购家族资产,并不存在财产的代际流转。这一思路无法解决小家庭解体时家族财产的分割问题,和现代婚姻制度的理念完全相悖。

赠与思路认为在没有明确的意思表示时,应将父母出资的行为解释为赠与。《民法典婚姻家庭编解释(二)》第8条对此作出了明确规定,在解释上应认为该条是对父母意思表示的合理推定:(1)父母有明确约定时应按照约定处理,不排斥赠与合同的意思,区别于夫妻间的财产赠与;(2)父母没有明确约定时遵循为自己子女出资的原则确定夫妻财产的内部归属,最终归属仍可适用《民法典婚姻家庭编解释(一)》第76条由双方竞价确定;(3)综合考虑“共同生活及孕育共同子女情况、离婚过错、对家庭的贡献大小等因素”对另一方进行补偿。

四、

结论

旨在实现公平、安全和效率价值的夫妻共同财产三重归属规则正在我国成形。内部归属规则基于“协力理论”决定夫妻之间财产价值的归属,外部归属规则按照财产权本身制度决定交易中财产权的归属,最终归属规则通常根据“竞价”判断夫妻离婚后财产权的归属。三重归属规则均可由当事人的意思自治改变,但外部归属还需满足财产权变动规则。

针对股票期权收益的内部归属,即使一方规避了婚姻关系存续期间也应将收益平摊进行权期间。针对人合性企业权益的最终归属,应采取整体竞价方式由出价高一方获得该权益并对另一方进行补偿,其他股东或合伙人有权按照胜出的出价行使优先购买权。

当夫妻财产“名实分离”且意思表示不明确时:对于婚姻中的财产,应认定当事人仅对外部归属达成合意,无意改变内部归属;对于婚前财产,应认定达成了“广义的夫妻一般财产约定”,但婚姻存续的时间和质量决定了夫妻间流动的财产份额。当跨代际财产“名实分离”且意思表示不明确时,应解释为只对自己子女的赠与,仅在子女配偶对家庭付出较多时,推定父母有赠与部分财产以补偿的意思。

文字编辑:曾诗然

图文编辑:何炎书

【温馨提示】由于微信公众号推送规则的改变,未对本公众号设置星标关注的读者,将难以第一时间接收到本公众号每日发 布的前沿讯息!星标关注操作指南如下: