来源:行政执法与行政审判

发布日期:2025年09月07日

梁君瑜(武汉大学法学院副教授)

本文载于《行政法学研究》2025年第5期

|目次

一、起诉期限的概念廓清与定位调适

二、起诉期限的制度设计及适用争议

三、起诉期限适用争议的体系性应对

四、结语

|摘要

我国行政诉讼起诉期限面临与诉讼时效概念混淆、应属诉讼要件却被错误定位为起诉要件的问题,亟待从行政、民事两大诉讼的价值取向等差异廓清概念纷争,并结合诉的三阶层要件理论扭转定位缺憾。有关起算点、期限长度、期限延误制度的既有设计存在不足,具体表现为起算点自相矛盾、含义不明、适用情形模糊或重叠,期限长度不明,以及期限延误制度的适用条件模糊。由此引发诸多适用争议,体系性的应对方案包括:重新确定起诉违法拒绝履行时的起算点、提炼“知或应知行为内容”的判断要点、细化最长起诉期限的适用规则、形塑特殊起诉期限条款的区分适用标准并解析其中未被明示的期限长度、实现扣除制度中“不属于自身原因”的类型化以及探索延长制度中“前款规定以外的其他特殊情况”。

|关键词

起诉期限;起算点;期限长度;期限延误

| 正文

行政诉讼起诉期限是基于法安定性的价值理念而设置的制度,体现了对“眠于权利之上者”不予提供诉讼救济的立场。“它是比照民法上的除斥期间和诉讼上的上诉期间进行设计和变造,在性质上属于程序法上的法定期间,不能中断或者中止,特殊情况下才可申请延长或扣除被耽误的时间。” [1] 当前,学界已对行政诉讼起诉期限的性质定位、特殊类型、规避现象等问题展开探讨, [2] 立法及司法解释也已对起诉期限的起算点、期限长度、期限延误制度等内容作出安排。然而,我国有关行政诉讼起诉期限的核心规定涉及7个条文, [3] 既有研究对上述条文之探讨是零碎的,针对起诉期限的体系性反思依旧匮乏,未能系统揭示其制度缺憾。又因法条的粗疏或留白,司法实务中的分歧频现。本文拟系统检视我国行政诉讼起诉期限存在的问题,从理论层面揭示起诉期限的概念纷争与定位缺憾,并从规范与实践层面反思有关起算点、期限长度及期限延误制度的适用争议,尝试提出应对方案。

一、起诉期限的概念廓清与定位调适

起诉期限与诉讼时效被分别规定在《中华人民共和国行政诉讼法》与《中华人民共和国民法典》(以下分别简称《行政诉讼法》《民法典》)中,二者只是用语差异抑或实质有别?在规范层面,起诉期限被定位为“起诉条件”,但后者仅系我国的立法术语,其究竟对应于学理上诉的三阶层要件中的哪一个?以此定位起诉期限又是否妥当?

(一)起诉期限的概念廓清

我国行政诉讼的产生与发展晚于民事诉讼,在理论继受与规范适用上均受民事诉讼影响。首先,民事诉讼中的诉权、诉讼标的、既判力等基础理论构成行政诉讼相关理论的思想源泉与借鉴对象。其次,1982年《中华人民共和国民事诉讼法(试行)》曾为部分行政案件提供裁判依据, [4] 《最高人民法院关于执行〈中华人民共和国行政诉讼法〉若干问题的解释》(法释〔2000〕8号,以下简称2000年《行诉法解释》)第97条曾授权法院参照民事诉讼的规定审理行政案件,《行政诉讼法》第101条也授权法院在该法未作规定时,适用《中华人民共和国民事诉讼法》的规定处理行政案件中的“期间”等问题。正因为如此,起诉期限往往被拿来与民法、民事诉讼法中的诉讼时效概念相提并论。早期关于行政诉讼起诉期限的研究曾使用诉讼时效的概念。 [5] 至今仍有主流教科书认为,起诉期限和诉讼时效只是由于偶然的立法技术原因而被分别规定在诉讼法与实体法中,两者并不构成有实质意义的区分。 [6] 有鉴于此, 对起诉期限的概念仍有廓清的必要,它与诉讼时效的区别体现在实体与程序两个方面,且背后还存在更深层的价值取向等差异。

1.实体方面:逾期法律后果不同

起诉期限的逾期法律后果存在两种情形:(1)起诉权丧失,胜诉权自然也无法实现。 例如,法院在起诉和受理阶段依职权审查起诉期限,以逾期为由裁定不予受理,起诉权随之丧失; (2)起诉权不丧失,但胜诉权丧失。 例如,法院经过起诉和受理阶段的审查,未发现原告超过起诉期限或认为有期限延误的法定情形,但在立案后,被告以起诉期限届满为由进行抗辩且成立的,胜诉权随之丧失。相比而言,诉讼时效的逾期法律后果是以抗辩为前提的胜诉权丧失。 [7] 义务人有关诉讼时效的抗辩虽未消灭对方民法上的请求权,但抗辩方由此获得拒绝给付的权利。 [8] 因民法上的请求权等实体权利仍在,故不妨碍权利人受领由义务人自愿履行给付义务所带来的利益。而义务人也不得以诉讼时效已于给付前届满为由主张返还所给付的利益,以贯彻诉讼时效维护交易安全的宗旨。 [9]

2.程序方面:法院启动审查的方式、裁判方式及对部分制度的可适用性不同

为了督促当事人及时行使诉权、避免行政法律关系长期处于不稳定状态,起诉必须在法定期限内提出,故未超过起诉期限属于起诉的必要条件。 [10] 针对起诉条件,法院在立案前就须依职权审查,毕竟此时尚无被告参与,自然不存在“被告抗辩”。这种依职权审查贯穿诉讼全程,若法院在起诉和受理阶段发现超过起诉期限,则应裁定不予受理;若在立案后才发现前述情形,则原告将因缺乏诉的合法性而被裁定驳回起诉。相比而言,法院不得依职权审查诉讼时效, [11] 仅可在被告以诉讼时效届满为由提出抗辩时审查。这与民法意思自治与民事诉讼处分权主义的理念相契合。 [12] 一旦抗辩成立,原告将因缺乏诉的理由具备性而被判决驳回诉讼请求。 [13] 另外,起诉期限仅涉及扣除与延长的问题,不适用中止、中断制度,而诉讼时效存在中止、中断、延长制度的适用。 [14] 在延长制度上,不同于最长诉讼时效在特殊情况下仍可延长的相对性设定,最长起诉期限被赋予了绝对性。 [15]

3.更深层面:两大诉讼的价值取向、诉讼资料收集模式不同

从更深层的意义来说, 与民事诉讼的价值取向相比,行政诉讼更追求法秩序的安定,针对行政行为形成的法秩序,超过一定期限后就不允许再争执,甚至就连起诉权都可能被排除。 民事诉讼则更注重对两造权利保护的兼顾,因而也就更关心胜诉权是否消灭。再者,基于主导权在法院抑或当事人的差异,诉讼资料收集模式有职权探知主义与辩论主义之别。我国行政诉讼秉持合法性审查原则。 [16] 其理论基础为职权探知主义,法院依职权调查事实、收集证据而不受当事人主张与举证范围所限, [17] 自然不反对法院依职权审查起诉期限。而民事诉讼奉行辩论主义,未经当事人主张的事实、提出的证据,不能被法院作为裁判依据, [18] 故禁止法院依职权审查诉讼时效。总之,起诉期限与诉讼时效的概念分立或许有立法技术的原因,但缘于行政诉讼与民事诉讼追求法秩序安定的程度差异、遵循职权探知主义抑或辩论主义的差异,起诉期限不能被理解为“行政诉讼中的诉讼时效”,这是首先需要廓清的问题。

(二)起诉期限的定位调适

我国行政诉讼法及司法解释仅有“起诉条件”的规定,未提及学理上诉的三阶层要件(起诉要件、诉讼要件、本案要件)。探讨起诉期限的定位,即回答其应定位于上述哪个要件。

1.起诉期限的规范定位

在回答该问题前,需要对诉的三阶层要件与我国行政诉讼“起诉条件”的关系加以说明。日本学者中村英郎认为,诉讼过程分为诉的适法提起、适法系属、请求有理三个阶段,启动这三个阶段所需具备的要件依次为起诉要件、诉讼要件与本案要件。 [19] 通常认为,起诉要件是指起诉状中包含明确的当事人、诉讼请求、事实理由等必要记载事项;诉讼要件包括属行政诉讼受案范围、属受诉法院管辖、具备当事人能力与诉讼能力(或由代理人为诉讼行为且代理权无欠缺)、当事人适格、非重复起诉、诉讼标的未经既判力所及、起诉符合法定程式、具备权利保护必要等;本案要件则指诉讼请求获得法院支持的条件。 [20]

行政诉讼也存在类似的阶段化构造。 在起诉和受理阶段,“诉的成立”取决于起诉要件的具备。该要件作为开启诉讼的钥匙,一旦欠缺,则法院不予受理,若已错误受理,则应在查清后驳回起诉。具备起诉要件的诉随即进入程序审理阶段,该阶段主要审查诉的合法性,而“诉的合法”取决于诉讼要件的具备。若欠缺诉讼要件,则法院不对诉讼请求作出实体裁判。就此意义而言,诉讼要件也被称为“实体裁判要件”。具备诉讼要件的诉方可进入实体审理阶段,该阶段主要审查诉的理由具备性。衡量“诉是否有理”的要件即本案要件,缺乏该要件的诉将以驳回原告诉讼请求的方式告终。

《行政诉讼法》未出现“起诉要件”“诉讼要件”“本案要件”的称谓,仅有“起诉条件”的表述。 [21] 从内容上看,该法第49条罗列的4项“起诉条件”夹杂了学理上诉的三阶层要件的内容:(1)“原告是与行政行为有利害关系的公民、法人或者其他组织”涉及原告适格的问题,这在域外通常被纳入诉讼要件之列; [22] (2)“有明确的被告”而非有适格的被告,其作为起诉状的必要记载事项之一,属起诉要件的范畴;(3)“有具体的诉讼请求和事实根据”存在“具体”程度的解释余地,若原告提供的事实根据已具体到“导出诉讼正当性结论所必需的事实”的程度,则属本案要件的范畴。 [23] 若只是要求事实根据达到能证明被诉行政行为存在的程度,则属诉讼要件的范畴; [24] (4)“属于法院受案范围和受诉法院管辖”尚不触及诉的理由具备性问题。 一旦有悖受案范围或管辖要求,法院便可拒绝实体裁判,不对诉讼请求予以评价,故而契合诉讼要件之特征。 从法律后果上看,《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》(法释〔2018〕1号,以下简称2018年《行诉法解释》)第69条第1款将超过起诉期限归入不符合起诉条件之列。而不符合起诉条件的,法院不予立案。 [25] 可见,“起诉条件”的内容虽杂糅多种要件,但因其阙如时的法律后果与欠缺起诉要件时是一致的,故实际扮演起诉要件之角色。相应地,起诉期限的规范定位即起诉要件。

2.规范定位的缺憾及其调适

将起诉期限放入“起诉条件”是对本属诉讼要件的内容“错配”起诉要件的法律后果。当前,起诉期限在规范层面被定位为起诉要件,且在立案前的起诉和受理阶段就已面临法院审查,由此导致立案门槛被不当抬高。有必要将起诉期限的定位调整为诉讼要件,理由如下。

一方面,就域外经验来看,起诉期限通常被纳入诉讼要件的范畴。 例如,法国越权之诉与完全管辖权之诉的“受理条件”均包含起诉期限。据王名扬先生考证,若缺乏上述条件,则法院不会审查行政机关的行为是否违法。 [26] 故此处的“受理条件”实为诉讼要件,决定实体审理阶段的开启。又如,起诉期限与德国行政撤销诉讼、课予义务诉讼的“实质裁判条件和诉的适法性”挂钩, [27] 而日本也将起诉期限纳入行政撤销诉讼的诉讼要件之列。 [28] 另一方面,就本土实践来看,若不改变起诉期限被定位为起诉要件的现状,则法院须在立案前的起诉和受理阶段审查起诉期限,此时,除期限长度相对易于把握外,期限起算点的确定、期限延误的判定都十分复杂。 面对这些问题,若法院仅施以形式审查,则恐难得出正确答案。无奈之下,于立案前开展实质审查,又会令法院陷入“未审先判”的非难之中。

另外,将起诉期限定位为起诉要件,会引发规范与实践的冲突。 在起诉和受理阶段,被告尚未参与进来,法院须在缺乏两造对抗辩论的场合下依职权审查起诉期限。该做法有悖于《最高人民法院关于行政诉讼证据若干问题的规定》(法释〔2002〕21号)将“超过起诉期限”作为被告抗辩事由并由被告举证的立场, [29] 实质上免除了被告对该部分的举证责任。或许有人会认为,采下述理解便可消除规范与实践的冲突:由法院在起诉和受理阶段依职权审查起诉期限,但在立案后,须由被告举证原告超过起诉期限,法院不再依职权审查。然而,此种理解与现实情况脱节,最高人民法院就指出:“对于行政起诉期限的审查应当贯穿于立案受理和审理阶段……目前的行政诉讼法律及司法解释中均没有关于法院对行政起诉期限不应主动审查的规定。” [30]

二、起诉期限的制度设计及适用争议

起诉期限表现为时间段。起算点和期限长度是确定时间段必不可少的要素,期限延误制度则是对期限长度的补充。我国对起算点、期限长度、期限延误制度的既有设计均存在不足。

(一)起诉期限制度的整体布局

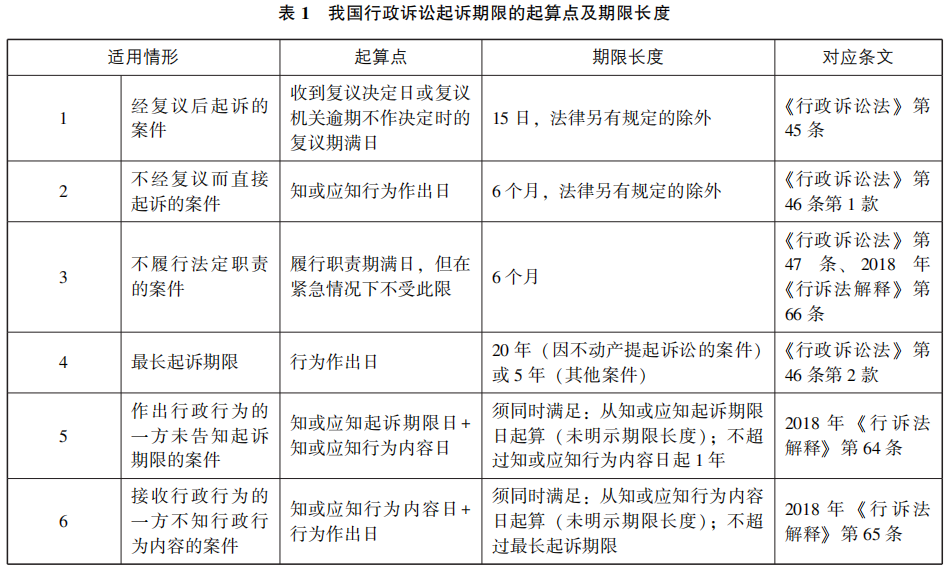

《行政诉讼法》及2018年《行诉法解释》规定了6种情形(以下分别简称“情形×”)的起算点及期限长度(见表1),并设置了扣除与延长两种期限延误类型。上述6种情形又可分为常规起诉期限(即情形1、2、3)与特殊起诉期限(即情形4、5、6):前者以同时满足行政相对人知或应知“行政行为作出”“行政行为内容”“起诉期限”三个条件为适用前提;后者则针对未能同时满足以上三个条件者。在理想状态下,行政机关作出行政行为时,应依法履行送达与教示义务。送达是判定行政相对人知或应知该行为被作出及其内容的关键。而教示旨在向行政相对人告知救济途径与期限,故构成判定知或应知起诉期限的指针。

关于起算点与期限长度,我国秉持灵活、宽松的立场。 首先,我国兼采主观主义与客观主义的起算点。 前者如“知或应知行为作出日”,往往须借助事实推定等主观判断来识别;后者如“收到复议决定日”“复议期满日”“履行职责期满日”“行为作出日”,不以主观意志为转移。这种灵活的、起算点设置上的二元主义在大陆法系国家备受推崇。例如,法国的起诉期限从行政行为被通知当事人之日起算,但行政机关未在通知中注明起诉期限及救济途径的除外。 [31] 原则上,行政机关对一项申请保持沉默超过2个月的,视为默示拒绝,起诉期限自2个月期满之日起算。 [32] 德国的做法是仅当收到行政处分且被正确教示时才起算1个月的起诉期限;但即便被送达的行政处分一直未完成正确教示,自送达后超过1年且无“因不可抗力导致无法寻求救济”等特殊情况的,救济机会仍将丧失。 [33] 在日本,6个月的起诉期限从知道行为作出之日起算,但即便始终不知,从该行为作出之日起超过1年且无正当理由的,撤销诉讼亦不得被提起。 [34] 其次,相比于上述国家,我国的期限长度更宽松。例如,不经复议而直接起诉案件的期限长度原则上为6个月,而最长起诉期限的长度更是达到20年或5年。相比而言,法国起诉期限的长度原则上仅为2个月。 [35] 德国、日本的期限长度也只有短暂的1个月、6个月或1年。

关于期限延误制度,《行政诉讼法》第48条第1、2款提及两种类型:(1)扣除制度,即因不可抗力或其他不属于自身原因耽误起诉期限的,被耽误的时间不计算在起诉期限内;(2)延长制度,即因前款规定以外的其他特殊情况耽误起诉期限的,在障碍消除后10日内,可申请延长期限,是否准许由法院决定。其中,“不可抗力”在《民法典》第180条第2款中有明确界定,即不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。相比而言,较难把握的是“不属于自身原因”与“前款规定以外的其他特殊情况”。

(二)起诉期限制度的适用争议

1.起算点的适用争议

其一,因起算点自相矛盾引发的争议。 根据2018年《行诉法解释》第91条之规定,违法拒绝履行属《行政诉讼法》第72条规定的“不履行法定职责”。相应地,针对违法拒绝履行起诉的,应以“履行职责期满日”为起算点。然而,行政不作为系行政主体有作为的法定义务及可能性,但在程序上逾期不为的状态。 [36] 而违法拒绝履行本质上是一种明示的拒绝行为,鉴于行政主体在程序上已作出处理,故属包含拒绝内容的行政作为。对其起诉的,应以“知或应知行为作出日”为起算点。综上,针对同一被诉行为出现了自相矛盾的两种起算点。

其二,因起算点含义不明引发的争议。 表1中情形5与情形6均提及“知或应知行为内容日”这一起算点。但何为“知或应知行为内容”,法规范未予明确,学界也存在不同认识。关于行政行为的作出主体是否属于知或应知的“内容”,肯定观点认为,“内容”一般应包含行政行为的主体(行政机关、行政相对人等)、权利义务等。 [37] 否定观点则主张,“内容”包含行政行为的处理结果和事实理由。 [38] 关于合法权益受行政行为侵犯是否属于知或应知的“内容”,有观点强调,“内容”包含行政行为的作出主体、行政相对人等的合法权益可能受侵犯。 [39] 相反观点则指出,知道“内容”并非要求知或应知自身的合法权益受侵犯。 [40]

其三,因起算点的适用情形模糊引发的争议。 《行政诉讼法》第46条第2款对最长起诉期限作出规定:“因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过二十年,其他案件自行政行为作出之日起超过五年提起诉讼的,人民法院不予受理。”但该款的适用情形尚不清晰。 首先,“因不动产提起诉讼”是否只要在案件中出现不动产即可? 2018年《行诉法解释》第9条第1款对《行政诉讼法》第20条提及的“因不动产提起的行政诉讼”作出解读,但第20条涉及不动产所在地法院专属管辖的问题,对第20条的解释能否用于理解最长起诉期限,仍有待明晰。 其次,在最长起诉期限与常规起诉期限的分工问题上, 《行政诉讼法》第46条第2款未就适用最长起诉期限的条件作出限定。那么,行政不作为能否适用最长起诉期限?学界对此亦有争议。 [41]

其四,因起算点的适用情形重叠引发的争议。 表1中情形5与情形6分别被规定在2018年《行诉法解释》第64、65条。这两条基本沿用了2000年《行诉法解释》第41、42条的框架,仅在内容上予以微调。然而,情形5中“未告知起诉期限”的主语为行政机关,而情形6中“不知行政行为内容”的主语为行政相对人或其他利害关系人,二者难以衔接。首先,当行政机关“未告知起诉期限”时,对方当事人既可能知、也可能不知行政行为内容。若不知内容,则在字面意义上既可对应情形5,又可对应情形6。其次,“不知行政行为内容”的一方,往往未收到行政决定书,鉴于起诉期限的告知主要依托行政决定书中的教示内容来完成,故此时多半存在行政机关未告知起诉期限的情形。亦即情形6大概率可涵盖情形5。综上,2018年《行诉法解释》第64、65条无法区分适用。

2.期限长度与期限延误制度的适用争议

其一,因期限长度不明引发的争议。 2018年《行诉法解释》第64、65条分别提及“从知或应知起诉期限日起算”与“从知或应知行为内容日起算”,但起算的期限长度未被明示。

其二,因扣除制度的适用条件模糊引发的争议。 扣除制度的适用条件为“因不属于自身的原因(含不可抗力)耽误起诉期限”。关于该条件覆盖哪些情形,既有研究主要以列举的方式回应,尚缺乏类型化梳理。例如,不少学者将“被限制人身自由”作为“不属于自身原因”的典型例证。 [42] 但这实则是有例外的。2018年《行诉法解释》第14条第2款规定:“公民因被限制人身自由而不能提起诉讼的,其近亲属可以依其口头或者书面委托以该公民的名义提起诉讼。近亲属起诉时无法与被限制人身自由的公民取得联系,近亲属可以先行起诉,并在诉讼中补充提交委托证明。”据此,仅当近亲属无法与被限制人身自由的公民取得联系,且因不知后者的起诉意愿而没有先行起诉时,该公民才可基于“被限制人身自由”而适用起诉期限的扣除制度。综上,有必要结合司法实践对起诉期限的扣除情形予以类型化。

其三,因延长制度的适用条件模糊引发的争议。 延长制度的适用条件为“因前款规定以外的其他特殊情况耽误起诉期限”,亦即除“不属于自身原因”外的耽误起诉期限的特殊情况。但在起诉人“自身原因”的理解上,学界存在分歧。有观点认为,这是指起诉人“自身但非主观过错的原因”,例如因患重病住院而无法起诉。 [43] 但也有观点指出,若病重已导致在一定时间内无法正确表达意志,则应属“不属于自身原因”,进而适用扣除制度。 [44] 关于何为延长制度中的“其他特殊情况”,亟待结合司法实践展开探索。

三、起诉期限适用争议的体系性应对

经上文归纳,起算点的适用争议可被简述如下:(1)如何确定起诉违法拒绝履行时的起算点;(2)如何判断“知或应知行为内容”;(3)如何适用最长起诉期限;(4)如何区分适用2018年《行诉法解释》第64、65条。而期限长度与期限延误制度的适用争议可被简述如下:(1)如何确定上述第64、65条中未被明示的期限长度;(2)如何对扣除制度中的“不属于自身原因”予以类型化;(3)如何理解延长制度中的“前款规定以外的其他特殊情况”。

(一)起算点适用争议的应对方案

1.重新确定起诉违法拒绝履行时的起算点

《行政诉讼法》第46条第1款针对“作出(的)行政行为”,而第47条针对“不履行法定职责”的情形,立法者似有意将二者分别对应行政作为与行政不作为。一个相关的佐证是,从起算点的设置来看,起诉“不履行法定职责”时的起算点为“履行职责期满日”,这与《行政诉讼法》第45条规定的复议机关逾期不作决定(属行政不作为)时的起算点——复议期满日——类似。尽管2018年《行诉法解释》第91条将违法拒绝履行纳入“不履行法定职责”之列,但以“履行职责期满日”作为起诉违法拒绝履行时的起算点则不妥。这是因为违法拒绝履行是一种明示的拒绝行为,在履行期限届满前,当事人就已知拒绝行为被作出,故强制其等待履行期限届满后再起诉毫无必要。对于违法拒绝履行,按照起诉“作出(的)行政行为”时的起算点——知或应知行为作出日——即可。在一起因履行职责之请求被答复拒绝而提起的行政诉讼中,最高人民法院就认为:“本案系履行职责之诉,起诉期限应当从……作出答复之日起计算。” [45]

笔者认为,通过体系解释既有法规范可知,起诉违法拒绝履行之所以出现自相矛盾的两种起算点,是因为立法者、司法解释制定者虽使用“不履行法定职责”的术语,但在潜意识中又按照“行政不作为”来完成条文设计。 一个相关的佐证是,2018年《行诉法解释》第66条规定:“……对行政机关不履行法定职责提起诉讼的,应当在行政机关履行法定职责期限届满之日起六个月内提出。”对此,来自权威部门的观点认为,不履行法定职责之诉分为申请被明示拒绝时的“否定决定之诉”与申请未获答复时的“不作为之诉”两类,而本条规定主要解决的是“不作为之诉”的起诉期限问题。 [46] 综上,起诉违法拒绝履行时的起算点应采知或应知行为作出日,而不宜采名为“不履行法定职责”实为“行政不作为”所对应的起算点。

2.提炼“知或应知行为内容”的判断要点

关于知或应知的“内容”范围,有学者持“全部内容说”,认为全部内容是“指那些足以期待行政相对人以具体行政行为违法并带来损害为由提起诉讼而必须由行政相对人掌握的有关具体行政行为内容的关键事实……除行为结果外,还应包括行为主体的身份、行为所依据的重要理由、具体损害等” [47] 。来自权威部门的观点则持“必要内容说”,主张“知或应知行为内容”不仅包括知或应知行为作出,还要使当事人知或应知行为所认定的事实、理由、法律依据和处理结果等;但并不是说所有内容都必须被知或应知后才计算起诉期限, [48] 只要所知内容可以使起诉人知道起诉的对象是什么,以及向哪个法院提起诉讼即可。 [49] 结合上述权威观点与司法实践,笔者认为,对“知或应知行为内容”的判断须注意以下要点。

其一,关于“知道起诉的对象是什么”,这意指知道被诉行政行为。考虑到若未受被诉行为影响,则不可能起诉,故“知道被诉行为”又隐含起诉人知道其合法权益可能受侵犯之意。 例如,在“双联农业机械公司诉莱州市政府行政登记案”中,法院认为:“‘知道行政行为’,主要是指知道或者应当知道行政行为对当事人的权利状态产生影响这一必要内容即可。” [50]

其二,关于“知道向哪个法院提起诉讼”,考虑到管辖法院往往根据被诉行为的作出主体来确定,故知道向哪个法院起诉又以知道被诉行为的作出主体为前提。 [51] 例如,在“王××诉银川市兴庆区政府行政强制案”中,法院认为,知或应知的行政行为内容不仅包括该行为本身,还应包括作出该行为的行政机关。 [52] 另外,结合《行政诉讼法》第49条规定的起诉条件来看,起诉须满足“有明确的被告”而非“有适格的被告”。据此,知道被诉行为的作出主体却因认识有误而致所列被告不适格的,并不妨碍提起行政诉讼,也就不影响起诉期限的起算。故“知道被诉行为的作出主体”不以该主体属适格被告为限。

3.细化最长起诉期限的适用规则

“因不动产提起诉讼”是适用最长起诉期限中20年期限长度的前提。但2018年《行诉法解释》未界定该前提,仅在第9条第1款对《行政诉讼法》有关不动产所在地法院专属管辖条款中“因不动产提起的行政诉讼”作出限缩理解,即特指“因行政行为导致不动产物权变动而提起的诉讼”。关于上述第9条第1款能否用于理解最长起诉期限,最高人民法院持肯定观点。 [53] 实践中,“导致不动产物权变动”的外延被进一步扩大。例如,在“刘××诉北京市西城区政府公房承租人变更行为案”中,法院认为,考虑到公房承租人享有的租赁权具有准物权性质,变更此类承租人的行为涉及原承租人的重大居住权益及其他合法权益,其实际效果与导致不动产物权变动的行政行为类似,故起诉该变更行为的,适用20年起诉期限。 [54]

关于最长起诉期限与常规起诉期限如何分工、行政不作为能否适用最长起诉期限的问题,《行政诉讼法》第46条第2款未予明确。相比于常规起诉期限须以同时满足行政相对人知或应知“行政行为作出”“行政行为内容”“起诉期限”三个条件为适用前提,来自权威部门的观点认为,始终不知行政行为内容的,才适用最长起诉期限。 [55] 最高人民法院也持相同观点:“因不动产提起诉讼的案件依然要遵守自知道或者应当知道作出行政行为之日起六个月提起诉讼的起诉期限,但是如果行政相对人一直不知道行政机关作出的行政行为内容,自行政行为作出之日起超过二十年起诉的,人民法院将不予受理。” [56] 因行政不作为在外观上表现为未作出行为,而行政相对人不可能对该外观一无所知,故不适用最长起诉期限。

4.形塑特殊起诉期限条款的区分适用标准

2018年《行诉法解释》第64、65条分别以“未告知起诉期限”与“不知行政行为内容”为适用前提。从行为对象来看,“未告知起诉期限”的潜台词是违反告知义务,而在行政程序法上,行政主体的告知义务往往仅面向行政相对人。 [57] 相比之下,“不知行政行为内容”则可针对行政相对人与其他利害关系人而设。这是否构成一种区分标准?笔者认为,考虑到第64条描述的告知义务是针对行政诉讼的潜在原告而设,而行政相对人与其他利害关系人均属潜在原告,故本条面向的对象实则与第65条无异。从条文逻辑来看,在行政主体“未告知起诉期限”时,当事人有可能知或不知行政行为内容。由此观之,仅当第64条隐含“知行政行为内容”的条件时,方可与第65条互斥,进而实现区分适用。事实上,来自权威部门的观点也认为,从第65条中“不知行政行为内容”的条件反推,第64条中的当事人是知道行政行为内容的。 [58] 从规范沿革来看,第64、65条是在2000年《行诉法解释》第41、42条的基础上发展而来。据参与起草2000年《行诉法解释》的法官介绍,为了与第42条相衔接,第41条应隐含“知行政行为内容但未被告知……起诉期限”之意。 [59]

(二)期限长度与期限延误制度适用争议的应对方案

1.解析特殊起诉期限条款中未被明示的期限长度

2018年《行诉法解释》第64条规定的有效起诉期限是“从知或应知起诉期限日起算”与“从知或应知行为内容日起1年”的重合区间。但条文未明示“从知或应知起诉期限日起算”的期限长度。依上文分析,第64条的适用前提是“未告知起诉期限”并隐含“知行政行为内容”之意。基于此,一旦“知或应知起诉期限”,则“行政行为作出”“行政行为内容”“起诉期限”均被当事人知或应知,故符合常规起诉期限的适用前提。相应地,“从知或应知起诉期限日起算”的期限长度原则上应为直接起诉时的6个月或复议后起诉时的15日。

2018年《行诉法解释》第65条规定的有效起诉期限是“从知或应知行为内容日起算”与“从行为作出日起20年或5年”的重合区间。但条文未明示“从知或应知行为内容日起算”的期限长度。从事物发展规律来看,知或应知“行政行为作出”“行政行为内容”“起诉期限”存在递进关系,仅当这三项均被当事人知或应知时才适用常规起诉期限。结合《行政诉讼法》第46条第1款与2018年《行诉法解释》第64、65条的规定来看,立法者及司法解释制定者有意区分了三种状态下的不同期限长度:(1)从知或应知行为作出日起算6个月;(2)从知或应知行为内容日起算1年;(3)从行为作出日起算20年或5年。之所以对三种状态设置的期限长度递增,是缘于在这三种状态下行使诉权的难度也递增。详言之,6个月属于常规情形,当事人须同时满足知或应知“行政行为作出”“行政行为内容”“起诉期限”;1年的期限长度出现在上述第64条中,当事人“未被告知起诉期限”,仅满足知或应知“行政行为作出”“行政行为内容”;20年或5年的期限长度出现在上述第65条中,当事人甚至都“不知行政行为内容”,仅满足知或应知“行政行为作出”。当事人所知信息越少,起诉可能性便越小,由此耽搁的时间自然更长,设置更长的期限长度也就具备了正当性。综上,第65条中“从知或应知行为内容日起算”的期限长度应为1年。

2.实现扣除制度中“不属于自身原因”的类型化

从司法实践来看,除不可抗力、被限制人身自由外,扣除制度中的“不属于自身原因”还包含因主张权利或合理信赖公权力机关而耽误起诉期限等类型。

其一,因通过法定救济途径主张权利后等待处理结果而耽误起诉期限。 “法定救济途径”包括复议、诉讼等,但不包含申诉、信访。最高人民法院指出,因申诉、信访而耽误起诉期限的,没有可保护的信赖利益,纯属当事人放弃通过法定途径解决争议,不适用扣除制度。 [60] 但若申诉、信访是当事人积极行使诉权无果后的被迫选择,则应适用扣除制度。例如,《最高人民法院公报》刊登的一则案例的“裁判摘要”指出:“对于当事人提起的行政诉讼,人民法院应该立案而未立案,又未出具书面裁定,造成当事人向其他部门上访、申诉并继续向人民法院起诉的,不应将当事人第一次起诉被拒绝后,由于非自身原因延误的时间,计算在起诉期限内。” [61]

其二,因合理信赖公权力机关而耽误起诉期限。 例如,当事人基于对行政许可的信赖,在因实施被许可的活动而受行政处罚前,不可期待其起诉前述许可行为,由此耽误起诉期限。在“范××等诉邹平县建设局规划许可及赔偿案”中,法院认为,被诉许可行为虽违法,但原告在获得该许可至其因从事许可的活动而受处罚前,不可能起诉该许可行为。这段时间存在非自身原因耽误起诉期限的情形。 [62] 又如,当事人基于对行政机关答应处理涉案争议的信赖而等待处理结果,未及时起诉。在“刘××诉方正县政府等行政赔偿案”中,法院认为,原告未能在法定期限内起诉,是基于对行政机关的信赖,等待行政机关就相关争议事项进行协调处理,耽误起诉期限并非原告自身原因所致。 [63]

3.探索延长制度中“前款规定以外的其他特殊情况”

从司法实践来看,与扣除制度相比,涉及延长制度的案例较少。 [64] 其中,被法院肯认可适用延长制度的“特殊情况”更是寥寥。究其原因,延长制度以起诉人在障碍消除后10日内提出申请为前提。而10日期限极短,起诉人往往未能按时提出申请,便转而主张不以申请为前提的扣除制度。法院也往往以起诉人未按时提出申请为由拒绝适用延长制度,而不对“特殊情况”进行解读或举例。 [65] 加之法院在认定“前款规定以外的其他特殊情况”时极为严苛,故符合条件者甚少。即便是以陪护重病住院的亲属而耽误起诉期限为由,主张应属延长制度中的“其他特殊情况”,也不被最高人民法院所支持。 [66]

从规范沿革来看,1989年《行政诉讼法》第40条已有延长制度的规定,当时的适用条件为“因不可抗力或其他特殊情况耽误法定期限”。依当时的主流观点,“其他特殊情况”是指除不可抗力外的不能归责于当事人的事由, [67] 即“不是由于本人的主观过错而耽误了期限的事由” [68] 。相比而言, 现行《行政诉讼法》对“其他特殊情况”作了与该法第48条第1款规定的“不可抗力或其他不属于自身的原因”相并列、相互斥的安排,从而导出与过去完全相反的立场:“其他特殊情况”意指属于自身原因但情况特殊。 依现有观点,“前款规定以外的其他特殊情况”是指因人身自由受限制、受威胁、突然发病、受伤、未成年人的法定代理人未能确定等而耽误起诉期限的情况。 [69] 但问题是,人身自由受限制、受威胁也契合扣除制度中的“不属于自身原因”,突然发病、受伤亦不排除非自身原因所致的可能性。似乎只有“未成年人的法定代理人未能确定”满足“属于自身原因但情况特殊”的要求。那么,能否提供一种对比于扣除制度的标准?有观点认为,起诉期限的延长事由比扣除事由“弱”得多,延长事由需法院酌定。 [70] 然而问题是,尽管扣除事由一旦成立便无需法院酌定,但该事由是否成立,仍蕴含法院的裁量与判断。也有观点认为,扣除事由与超过起诉期限之间的因果关系不可阻断,而延长事由与超过起诉期限之间的因果关系可阻断。 [71] 但问题是,若因果关系被阻断,则意味着该事由并不耽误起诉期限,其根本不属于期限延误制度的范畴。面对延长制度备而不用的现状,有必要积极探索其适用情形。

笔者认为,一些被法院适用扣除制度的情形,实则应被纳入“前款规定以外的其他特殊情况”并适用延长制度。 例如,在“黄××诉北京市东城区政府行政复议案”中,法院认为,判断是否超过起诉期限及其有无正当理由,应充分考虑起诉人是否已积极行使诉权、是否存在因正当理由而耽误起诉期限的情形。由于被诉复议决定未指明应向哪个法院起诉(以下简称“受诉法院”),原告在收到该决定后便向东城区法院起诉。因该院的管辖权调整,原告在收到该院关于应向有管辖权的另一家法院起诉的通知后积极行使诉权。即使其超过起诉期限,也应认为有正当理由。在现行法规范未对“正当理由”作出规定的情况下,法院对超过起诉期限但有正当理由的判断,应遵循有利于起诉人的原则。 [72] 可见,该案起诉期限的耽误被归咎于被诉复议决定未指明受诉法院,进而契合“不属于自身原因而耽误起诉期限”情形下的扣除制度。但问题是,从该案审理时的有效法规范来看,2009年《行政复议法》及其实施条例均未要求复议决定须指明受诉法院,而2000年《行诉法解释》第41条第2款也只是强调:复议决定未告知当事人诉权或法定起诉期限的,将适用特殊起诉期限的规定。权威部门对该款的理解是,行政机关作出行政行为(含复议决定)时,有责任告知行政相对人诉权和起诉期限。 [73] 换言之,告知在特定期限内有权向法院起诉即可,而无须告知受诉法院。因此,对复议决定未告知受诉法院之情形予以指摘,缺乏法律依据。 综上,该案中耽误起诉期限的事由应被定性为“属于自身原因但情况特殊”。

四、结语

“正义和合目的性是法律的第二大任务,而第一大任务是所有人共同认可的法的安定性,也就是秩序与安宁。” [74] 行政诉讼起诉期限制度有助于达成上述秩序与安宁的状态,并伴有督促当事人及时追求正义与合目的性的附随效果。简言之,起诉期限承载着法安定性与权利保护的价值追求。但这两大价值实则存在张力。起诉期限过短不利于权利保护,而不加限制地延长又会导致行政法秩序始终处于被争执的状态。如何科学地设计起诉期限制度,成为横亘在立法者面前的一道难题。当前,我国仍面临起诉期限的概念纷争与定位缺憾问题,对起诉期限之起算点、期限长度、期限延误制度的既有设计亦存在不足,亟待体系性的反思与应对。

|参考文献

[1]陈××诉五河县政府行政征收案,最高人民法院(2016)最高法行申2645号行政裁定书。

[2]参见林俊盛:《论行政诉讼起诉期限制度的完善——兼谈我国〈行政诉讼法〉的修改》,载《行政法学研究》2013年第3期,第27页;梁君瑜:《实然与应然:确认无效诉讼的起诉期限辨析》,载《行政法学研究》2021年第1期,第142-153页;范伟:《“超期申请行政复议”的形成逻辑与体系化应对》,载《中国法学》2024年第6期,第204-225页。

[3]参见《中华人民共和国行政诉讼法》第45-48条;《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》第64-66条。

[4]该法第3条第2款规定:“法律规定由人民法院审理的行政案件,适用本法规定。”

[5]参见李轩:《试析行政诉讼时效及其适用》,载《行政法学研究》2000年第1期,第30页。

[6]参见何海波:《行政诉讼法》,法律出版社2022年版,第251页。

[7]例如,《德国民法典》第214条采此立场。参见陈卫佐 译注:《德国民法典》,法律出版社2020年版,第80-81页。

[8]参见[德]奥特马·尧厄尼希:《民事诉讼法》,周翠 译,法律出版社2003年版,第233页。

[9]参见[德]梅迪库斯:《德国民法总论》,邵建东 译,法律出版社2013年版,第102页。

[10]参见胡建淼:《行政诉讼法学》,法律出版社2019年版,第430页。

[11]参见《民法典》第193条。

[12]参见黄薇 主编:《中华人民共和国民法典解读·总则篇》,中国法制出版社2020年版,第599页。

[13]参见《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》(法释〔2015〕5号,2022年修正)第219条。

[14]参见《行政诉讼法》第48条与《民法典》第194、195、188条。

[15]参见《民法典》第188条第2款与《行政诉讼法》第46条第2款。

[16]参见《行政诉讼法》第6条。

[17]参见梁君瑜:《行政诉讼恢复效力判决的反思与修正》,载《现代法学》2024年第2期,第97页。

[18]参见王天华:《行政诉讼的构造:日本行政诉讼法研究》,法律出版社2010年版,第79页。

[19]参见[日]中村英郎:《新民事诉讼法讲义》,陈刚等 译,法律出版社2001年版,第152页。

[20]参见梁君瑜:《我国行政诉讼立案登记制的实质意涵与应然面向》,载《行政法学研究》2016年第6期,第88-89页。

[21]参见《行政诉讼法》第51条第1、2款。例如,日本将原告适格归入行政撤销诉讼的诉讼要件。

[22]参见[日]南博方:《行政法》,杨建顺 译,商务印书馆2020年版,第194页。

[23]参见梁君瑜:《行政诉讼阶段化构造改良论——基于程序正义与诉讼经济之双重价值诉求》,载《广西社会科学》2017年第3期,第82页。

[24]参见浙江省金华市中级人民法院课题组:《论行政诉讼立案的阶梯化构造》,载《法律适用》2024年第12期,第62页。

[25]参见《行政诉讼法》第51条第2款。

[26]参见王名扬:《法国行政法》,北京大学出版社2007年版,第534、538、558页。值得注意的是,王名扬先生此处所说的“受理条件”与我国诉讼法上的用法不同。在诉讼法上,通常所说的“受理”与“立案”是一个意思,而不能将受理理解为实体审理。

[27]参见[德]弗里德赫尔穆·胡芬:《行政诉讼法》,莫光华 译,法律出版社2003年版,第280-281、293-294页。

[28]参见[日]盐野宏:《行政救济法》,杨建顺 译,北京大学出版社2025年版,第77-78页。

[29]该司法解释第4条第3款规定:“被告认为原告起诉超过法定期限的,由被告承担举证责任。”

[30]海口向海娱乐公司清算组诉文昌市政府行政登记案,最高人民法院(2017)最高法行再9号行政裁定书。

[31]参见[法]古斯塔夫·佩泽尔:《法国行政法》,廖坤明、周洁 译,国家行政学院出版社2002年版,第274页。

[32]参见《法国行政诉讼法典》第R421—2条第1、2款,载何海波 编:《中外行政诉讼法汇编》,商务印书馆2018年版,第528页。

[33]参见《德国行政法院法》第58、74条,载何海波 编:《中外行政诉讼法汇编》,商务印书馆2018年版,第684-685、693页。

[34]参见《日本行政事件诉讼法》第14条,载何海波 编:《中外行政诉讼法汇编》,商务印书馆2018年版,第749页。

[35]参见《法国行政诉讼法典》第R421—1条第1款,载何海波 编:《中外行政诉讼法汇编》,商务印书馆2018年版,第528页。

[36]参见周佑勇:《行政法原论》,北京大学出版社2024年版,第228页。有关行政不作为的实质说与形式说之争以及采纳形式说的理由,参见梁君瑜:《〈行政诉讼法〉第70条(撤销判决)评注》,载沈岿 主编:《行政法论丛》(第30卷),法律出版社2024年版,第26-27页。

[37]参见章文英、徐超:《行政起诉期限制度的法律精神及其司法运用》,载《人民司法》2022年第1期,第23页。

[38]参见赵清林:《论我国行政诉讼起诉期限的立法完善》,载《河南省政法管理干部学院学报》2004年第6期,第18页。

[39]参见翟翌、刘杰:《起诉期限起算点的厘定——对“知道或者应当知道行政行为内容”的实证研究》,载《浙江大学学报》(人文社会科学版)2023年第9期,第68页。

[40]参见章文英、徐超:《行政起诉期限制度的法律精神及其司法运用》,载《人民司法》2022年第1期,第23页。

[41]主张适用的观点,参见王学辉、刘海宇:《行政诉讼最长起诉期限制度的合目的性反思及其规则重塑》,载《行政法学研究》2022年第6期,第100页。主张不适用的观点,参见范伟:《行政诉讼起诉期限功能定位之反思与修正》,载《行政法学研究》2021年第2期,第126页。

[42]参见江必新 主编:《新行政诉讼法专题讲座》,中国法制出版社2014年版,第201页;梁凤云 编著:《新行政诉讼法逐条注释》,中国法制出版社2017年版,第342页。

[43]参见林莉红:《行政诉讼法学》,武汉大学出版社2020年版,第182页。

[44]参见信春鹰 主编:《中华人民共和国行政诉讼法释义》,法律出版社2014年版,第126页。

[45]刘××诉合肥市庐阳区政府等不履行职责案,最高人民法院(2020)最高法行再22号行政裁定书。

[46]参见最高人民法院行政审判庭 编著:《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用》(上),人民法院出版社2018年版,第337页。

[47]肖泽晟:《我国行政案件起诉期限的起算》,载《清华法学》2013年第1期,第70页。

[48]例如,这里的“内容”不包括对行政行为违法性的认识,不能以起诉人认识到上述违法性作为起诉期限的起算点。参见李××诉乐亭县政府行政征收案,最高人民法院(2016)最高法行申3971号行政裁定书。

[49]参见最高人民法院行政审判庭 编著:《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用》(上),人民法院出版社2018年版,第329、333页。

[50]最高人民法院(2019)最高法行申12267号行政裁定书。

[51]例如,《最高人民法院关于正确确定强制拆除行政诉讼案件被告及起诉期限的批复》(法释〔2024〕8号)主张“知或应知行为内容”也包括“知或应知该行为实施主体”。

[52]参见最高人民法院(2020)最高法行再82号行政裁定书。

[53]参见凌××诉淅川县政府行政批复案,最高人民法院(2019)最高法行申3032号行政裁定书。

[54]参见最高人民法院(2017)最高法行申3851号行政裁定书。

[55]参见最高人民法院行政审判庭 编著:《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用》(上),人民法院出版社2018年版,第334页。

[56]韩××诉齐河县政府行政强制及赔偿案,最高人民法院(2023)最高法行申1632号行政裁定书。

[57]参见黄涧秋:《诉权告知与行政诉讼起诉期限——基于裁判文书的规范分析》,载《行政法学研究》2016年第1期,第87页。

[58]参见最高人民法院行政审判庭 编著:《最高人民法院行政诉讼法司法解释理解与适用》(上),人民法院出版社2018年版,第333页。

[59]参见甘文:《行政诉讼法司法解释之评论——理由、观点与问题》,中国法制出版社2000年版,第115页。

[60]参见丁××诉灵璧县政府行政强制案,最高人民法院(2019)最高法行申369号行政裁定书。

[61]眉山气雾剂厂诉眉山市政府、眉山市国土局土地行政登记案,《最高人民法院公报》2005年第2期。

[62]参见最高人民法院行政审判庭 编:《中国行政审判指导案例》(第1卷),中国法制出版社2010年版,第151-152页。

[63]参见最高人民法院(2019)最高法行再63号行政裁定书。

[64]笔者在中国裁判文书网(https://wenshu.court.gov.cn/)分别以“《中华人民共和国行政诉讼法》第四十八条第二款”“其他特殊情况耽误起诉期限”作为关键词,检索最高人民法院、高级人民法院审理的行政案件。在剔除无关案件、重复案件后,所获有效样本寥寥。(最后访问时间:2025年3月16日)。

[65]参见王××等诉山阳县政府行政强制及赔偿案,最高人民法院(2016)最高法行申4958号行政裁定书。

[66]参见张××诉河南省政府行政复议案,最高人民法院(2017)最高法行申6118号行政裁定书。

[67]参见胡康生 主编:《〈中华人民共和国行政诉讼法〉讲话》,中国民主法制出版社1989年版,第143页。

[68]黄杰 主编:《行政诉讼法释论》,中国人民公安大学出版社1989年版,第88页。

[69]参见姜明安:《行政诉讼法》,法律出版社2021年版,第256页;梁凤云:《行政诉讼讲义》(上),人民法院出版社2022年版,第568页。

[70]参见胡建淼:《行政诉讼法学》,法律出版社2019年版,第438页。

[71]参见范伟:《论行政诉讼中的起诉期限延误——兼评〈行政诉讼法〉第48条》,载《行政法学研究》2018年第2期,第132页。

[72]参见最高人民法院(2016)最高法行申4521号行政裁定书。

[73]参见最高人民法院行政审判庭 编:《〈关于执行中华人民共和国行政诉讼法若干问题的解释〉释义》,中国城市出版社2000年版,第77页。

[74][德]古斯塔夫·拉德布鲁赫:《法哲学》,王朴 译,法律出版社2013年版,第82页。

内容来源: 《行政法学研究》2025年第5期

责任编辑:臧 震 章文英

执行编辑:唐斯斯 焦志成