来源:北京市竞天公诚律师事务所

发布日期:2025年09月09日

引言:

公司股东通常委派或兼任董事,以实现对公司的实际控制。在实践中,却存在着一种常见情形:董事利用职务便利取得的秘密与商业机会,私设同类业务的平行公司,与公司构成同业竞争,损害公司利益。2018年《公司法》虽通过将收入归公司所有的方式进行规制,但在认定何为“同类业务”时却设置了较高门槛,使公司维权受阻。新《公司法》对董事忠实义务进行了进一步优化,为公司追究同业竞争董事提供了更为便利的法律武器。本文将新法规定与司法实践予以梳理,供读者参考。

一、何为新《公司法》规制的同业竞争行为?

(一)

新《公司法》对同业竞争做了哪些立法修订?

在维持“自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务”这一行为认定,以及“所得收入归公司所有”这一责任认定的基础上,新《公司法》在立法体例、主体范围、豁免程序等方面进行了修订,具体条文如下:

| 2018年《公司法》 | 新《公司法》 |

| 第一百四十八条 董事、高级管理人员 不得有下列行为: (一)挪用公司资金;(二)将公司资金以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储;(三)违反公司章程的规定,未经股东会、股东大会或者董事会同意,将公司资金借贷给他人或者以公司财产为他人提供担保;(四)违反公司章程的规定或者未经股东会、股东大会同意,与本公司订立合同或者进行交易;(五) 未经股东会或者股东大会同意,利用职务便利为自己或者他人谋取属于公司的商业机会 ,自营或者为他人经营与所任职公司同类的业务;(六)接受他人与公司交易的佣金归为己有;(七)擅自披露公司秘密;(八)违反对公司忠实义务的其他行为。 董事、高级管理人员违反前款规定所得的收入应当归公司所有。 | 第一百八十四条 董事、监事、高级管理人员未向董事会或者股东会报告,并按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过 ,不得自营或者为他人经营与其任职公司同类的业务。 第一百八十五条 董事会对本法第一百八十二条至第一百八十四条规定的事项决议时, 关联董事不得参与表决,其表决权不计入表决权总数 。出席董事会会议的无关联关系董事人数不足三人的,应当将该事项提交股东会审议。 第一百八十六条 董事、监事、高级管理人员违反本法第一百八十一条至第一百八十四条规定所得的收入应当归公司所有。 |

1. 从立法体例上,新《公司法》将同业竞争行为与利用职务便利及谋取商业机会区分,独立规定

2018年《公司法》将同业竞争与其他违反忠实义务的行为共同列举于第一百四十八条中,新《公司法》则对忠实义务体系予以重塑,使同业竞争独立成条:董监高只要从事同业竞争行为,无论是否通过“利用职务便利”或者“谋取商业机会”实现,都需要承担法律责任。

2018年《公司法》的立法体例,使司法实践长期以来形成了只有先证明“利用职务便利”“谋取商业机会”、才能构成“同业竞争”的误读。《北京一中院公司类纠纷案件审判白皮书(2010-2019)》刊载的一则案例“典型意义”部分载明,竞业禁止的“行为表现方式为利用职务便利、篡夺本应属于公司的商业机会”。 [1]

然而,针对“利用职务便利谋取商业机会”这一类实践中通常比较隐秘的行为,公司往往难以搜集证据,因而面临败诉风险。新《公司法》对于“同业竞争”条款的修订,明确了董监高需要就同业竞争这一行为本身承担责任,与其是否“利用职务便利”或“谋取商业机会”无关。这一修改以客观结果为导向,使公司的同业竞争之诉路径更为通畅。

2. 新《公司法》将不得从事同业竞争的主体扩大至监事

新《公司法》将忠实义务的主体扩大到监事,同业竞争的限制主体自然也随之扩大:新《公司法》第一百八十条第一款规定,“董事、监事、高级管理人员对公司负有忠实义务,应当采取措施避免自身利益与公司利益冲突,不得利用职权牟取不正当利益。”

在公司经营中,监事看似不参与实际管理、仅享有监督权,但实际却可能利用其身份及相应权利,获悉公司经营情况、影响公司决策。尤其是很多公司的监事由股东担任,影响力更甚。新《公司法》关注到司法实践中的现实需要,切实提升了公司维护自身权益的空间。

3. 新《公司法》将“合法”从事同业竞争的程序进行调整

2018年《公司法》将“经股东会或者股东大会同意”作为“合法”从事同业竞争的唯一途径,新《公司法》则以“知情+同意”为原则,构建了更为合理的程序:董监高先向董事会或者股东会报告,使公司知情;再按照公司章程的规定经董事会或者股东会决议通过,获公司同意。

进一步的,若由董事会决议,新《公司法》还增设关联董事回避条款。最高人民法院民事审判第二庭编著的《中华人民共和国公司法理解与适用》(以下简称“ 《理解与适用》 ”)明确,此处的关联董事不仅包括从事竞业行为的公司董事,还包括与此董事、以及从事竞业行为的监事、高管具有关联关系的董事。

然而,新《公司法》此处规定存在模糊性,司法实践中可能存在一定问题:若公司章程没有规定,究竟是需要经董事会还是股东会决议?此规定与公司对外担保的程序 [2] 类似,最高人民法院曾在案例中明确认可,在章程无约定时,董事会决议即为有效 [3] ,笔者认为对于同业竞争之诉具有一定参考价值。

(二)

新《公司法》下,如何界定同业竞争行为?

1. 长期以来,司法实践对于两公司是否需要存在“实质竞争”存在分歧

司法实践中,部分法院认为,若两公司“不具有竞争关系,不会引起利益冲突 [4] ”,则不属于法律禁止的同业竞争;也有法院认为,只要属于同类业务,董监高就“不再可能视公司利益高于自身利益 [5] ”,违反了忠实义务,属于法律规制的同业竞争。

在新《公司法》起草修订过程中,《公司法(修订草案)》与《公司法(修订草案二次审议稿)》均把同类业务限制为“与本公司存在竞争关系的同类业务”,直至三审稿后才将“存在竞争关系”的表述删除,恰也反映出司法实践中的争议。

2. 新《公司法》明确“同业竞争”无需“实质竞争”

《理解与适用》载明,“竞业行为是一种使公司利益与个人利益发生严重冲突的行为,对公司利益的影响是长期的,而作为公司经营者的董事、监事、高级管理人员应当主动采取措施避免利益冲突的发生,怠于采取措施即是对忠实义务的违反。由此,竞业禁止强调的是对竞业行为的预防。”

由此可知,新《公司法》更深层次关注董监高身份的特殊性,即使不存在实质竞争关系,这种潜在的利益冲突就可能驱使董监高在决策时牺牲公司利益,有必要以预防的角度予以规制。

(三)

新《公司法》下,如何证明属于“同类业务”?

1. 司法实践中,法院对于“同类业务”的判断标准存在分歧

(1)形式判断:只要公司登记的营业范围重合即构成同类业务。

*例如:(2024)辽02民终4543号、(2017)鲁民申48号、(2018)粤0112民初6529号等。

(2)实质判断:不能仅以登记为准,还需查明公司实际经营同类业务并存在竞争关系。若仅有登记的经营范围存在部分重合,但重合部分并未实际经营,无法认定为同业竞争。

*例如:(2021)新01民终5970号、(2019)沪01民终14953号等。

2. 在新《公司法》下,笔者认为形式判断更具有合理性

笔者认为,结合新《公司法》删去“竞争关系”的修法精神,以及最高法在《理解与适用》中的说理,形式判断更符合新《公司法》对董监高忠实义务的定位。董监高负有的忠实义务要求其主动避免个人利益与公司利益的冲突,只有赋予公司在实际损失发生前的预防手段,才能更大程度促使董监高履行义务。

二、新《公司法》下,同业竞争之诉的诉讼主体有哪些?

(一)

谁能成为同业竞争之诉的原告?

无论是采“信义义务说”还是“委托关系说”,传统商法理论均认可董监高与公司之间有直接关系,公司是追究董监高违反忠实义务责任的适格主体。原则上,股东不能直接对董监高提起同业竞争之诉。

然而,若公司起诉的对象为公司实控人等主体时,诉讼往往难以提起。《理解与适用》认为,此时应当允许公司股东在法律规定的情况下,以自己的名义提起股东代表诉讼,将董监高所得归入公司,司法实践已有案例支持。

*例如:(2022)粤01民终25526号、(2023)2023)粤0112民初15910号等。

(二)

谁是同业竞争之诉的适格被告?

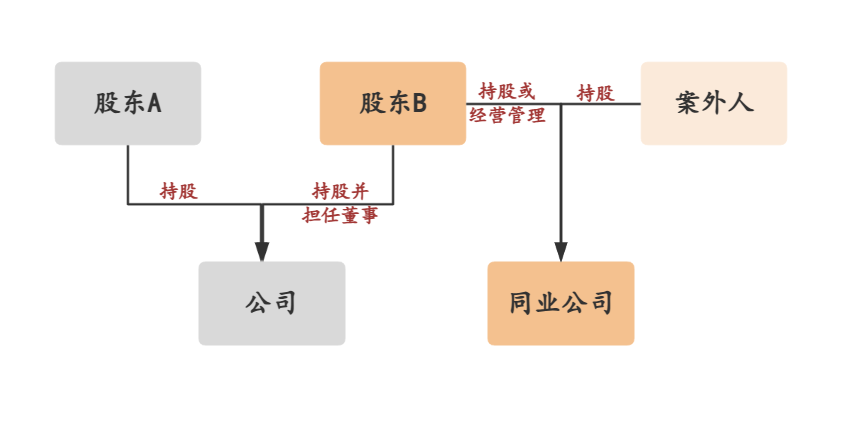

新《公司法》将负有竞业禁止义务的主体以及归入权行使对象明确规定为董监高,但在实践中,公司的内部管理情况往往较为复杂,存在着登记董监高不参与实际经营管理、实际负责人不具有法定身份等名实不符的情况。此时,有必要对适格被告进行分析:

1. 登记的董监高是否都属于适格被告?

一般情况下,登记的董监高是同业竞争之诉的当然被告与责任主体。但在司法实践中,部分法院认为,只有“担任公司董事并实际从事公司的经营决策等管理行为 [6] ”才应当承担归入责任。

针对此问题,《理解与适用》认为,董监高任职公司强调的是一种客观事实和状态,有别于谋取商业机会中“利用职务之便”的要求,因此,没有实际经营该企业仍有可能成立竞业行为。也即,登记董监高无论是否实质经营管理,均有可能需要承担归入责任。

2. 没有被登记为董监高却实际履行相应职责的主体能否成为被告?

在没有被登记但是实际管理公司的人员中,高管最为典型。《公司法》第二百六十五条第一款将高级管理人员定义为“公司的经理、副经理、财务负责人,上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员”,实践中往往存在着非经理、副经理、财务负责人,也并非公司章程约定的高管,但职权范围与公司整体利益相关联的管理人员。

对于此,司法实践主流观点采取实质判断说,登记内容并非作为认定高管身份的唯一标准。登记的本质是向社会公众公示公司内部管理人员,但同业竞争之诉是公司向内部人员追究损害公司利益责任之诉, [7] 因而应当采取实质判断。在认定时,需结合公司章程与内部决策文件,综合考量管理权限能否对公司整体利益产生影响 [8] 。

3. 董监高设立的同业公司能否成为被告?

原则上,违反法定忠实义务的主体是董监高本人,不包含同业公司。但是,同业竞争之诉往往与董监高谋取商业机会等行为伴随发生,同业公司易与董监高成立共同侵权。司法实践中,公司将董监高与同业公司作为共同被告提起诉讼也较为常见。

三、同业竞争之诉可主张归入公司的收入如何计算?

1. 司法实践对收入的计算方式

未经公司知情同意程序的董监高需将从事同业竞争所取得的收入归公司所有,此处的收入实质是董监高的“获利范围”,也即“利润”:

(1)董监高在同业公司任职所取得的工资、奖金等。

*例如:(2021)云31民终746号、(2021)京02民终7705号等。

(2)若董监高在同业公司持有股份,收入可以同业公司经营同类业务所获利润为基数,乘以其持股比例进行计算。

*例如:(2019)粤13民终4590号、(2019)甘12民终985号、(2017)赣07民终1032号等。

若董监高将其在同业公司的股权转让并获得溢价款,该款项同样属于归入责任的范围内。以北京市第二中级人民法院作出的(2021)京02民终7705号案为例,该案中,被告董事在任职期间设立同业公司并持股30%,认缴并实缴出资30万元,后将该股权以60万元的价格转让给案外人并实际收到转让价款。法院判决其返还30万元的股权溢价款以及在同业公司所取得的工资收入。

2. 公司起诉时对收入的举证责任

公司想要证明董监高实际获得的薪资或同业公司经营同类业务所获利润,往往面临较大困难。因此,在司法实践中,很多法院允许公司在起诉时对收入数额进行初步估算,并在诉讼过程中向法院提出司法审计申请,以专业审计机构的审计结果作为确定最终诉讼请求的金额依据。亦有法院向税务机关、工商部门等调取相应材料,作为收入的参考。

*例如:(2017)辽民终952号、(2015)苏商终字第00680号、(2018)京01民终8010号等。

若董监高及同业公司拒绝配合司法审计,提供必要的财务资料,将承担不利的法律后果。法院可推定原告相应主张成立,结合现有材料酌定归入金额。

*例如:(2022)鲁09民终3941号等。

3. 法院对收入金额具有自由裁量权

由于计算具体收入金额对证据的要求较高,在双方当事人均未能充分举证的情况下,司法实践中,很多法院将进行自由裁量,考量因素主要包括同业公司的经营情况、纳税情况、行业利润率等,最终确定董监高需向公司归入的数额。

*例如:(2022)粤01民终9764号、(2023)皖05民终808号、(2021)云31民终746号等。

四、公司在同业竞争之诉中还可以采取何种手段施压?

1. 公司可以同时提出停止经营同业行为的诉讼请求

当前司法实践虽然对同业竞争行为是否属于侵权行为尚存一定争议,但众多在先判决已经认为,“董监高违反竞业禁止义务,应立即停止自营与公司同类业务的行为 [9] ”。

*例如:(2017)赣07民终1032号、(2018)苏0102民初490号、(2018)豫0311民初3425号等。

笔者认为,该项诉请一方面能够影响董监高的实际收入,另一方面,董监高也将面临同业公司的其他股东因公司可能停业而给予的压力,促使董监高及时纠正错误行为。

2. 公司可以同时提出损害赔偿的诉讼请求

《理解与适用》载明,对于归入权与损害赔偿请求权之间的关系,司法实践的主流观点采取“重叠说”:若董事在从事同业竞争的同时,还存在其他损害公司利益的行为,例如谋取公司商业机会、窃取公司商业秘密用于同业公司经营,给公司造成损失,公司可在同业竞争之诉中一并提出损害赔偿的诉讼请求,在归入权不能覆盖的范围内主张赔偿,通过扩张赔偿范围,给董监高施加更大压力。

结 语:

新《公司法》对董监高忠实义务体系的重塑,尤其是对同业竞争规则的优化,无疑为公司破解董监高损害公司利益的危局提供了更有力的法律武器,降低了公司的维权难度。

注释

[1]https://mp.weixin.qq.com/s/7E7lPxKXblnVDvJyY5eNpg,《北京一中院公司类纠纷案件审判白皮书(2010-2019)》十四个公司类纠纷典型案例之案例九

注:与之类的案例还包括:《人民法院案例选》总第91辑(2015.1)刊载的(2014)厦民终字第2136号案;(2016)粤01民终12147号案。

[2]新《公司法》第十五条第一款,公司向其他企业投资或者为他人提供担保,按照公司章程的规定,由董事会或者股东会决议;公司章程对投资或者担保的总额及单项投资或者担保的数额有限额规定的,不得超过规定的限额。

[3](2021)最高法民申3576号案:“本案国泰公司系为股东或者实际控制人以外的企业提供担保。根据公司法第十六条第一款第一句规定,国泰公司公司章程并未载明为他人提供担保需经股东会或者股东大会决议,国泰公司董事会决议同意为交行广西分行案涉债权提供担保,于法有据。”

[4](2009)辽民三终字第17号

[5](2020)苏05民终10257号

[6](2016)鲁民终1454号

[7]参考(2020)京03民终8429号《民事判决书》

[8]参考(2022)粤03民终28980号《民事判决书》

[9](2019)粤03民终1041号

争议解决系列专栏往期文章

作者介绍

李昕倩律师主要从事金融、公司、能源等领域的诉讼和仲裁。李律师毕业于中国人民大学法学院,主办了多起由最高人民法院和各级法院、北京金融法院、中国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委员会审理的重大案件,是多个仲裁委员会的在册仲裁员,熟悉法院和仲裁机构的运作方式和裁判思维。

李律师负责案件处理方案的筹划和实施,擅长厘清多层次法律争议核心,在系统梳理案件事实的基础上,深入剖析相应规则的立法目的,紧跟司法实践的最新动态,系统构建周延的诉讼策略,并能根据案件进展灵活调整应对方案。李律师多次在疑难案件中为客户争取权益,具有丰富的庭审经验,同时也展现出优秀的案件管理能力及复杂法律问题处理能力。

在高效处理各类复杂案件的同时,李律师持续关注立法动态与司法实践热点,在金融、公司、能源等领域撰写专业文章、开展专题讲座,深度剖析新型法律问题,并积极分享实务洞见。李律师获Benchmark Litigation中国榜单“商业纠纷”领域、The Legal 500 2024年度中国大陆榜单“争议解决:仲裁”和“争议解决:诉讼”领域推荐。

李昕倩律师历史文章

于舒瑶的执业领域为诉讼和仲裁,曾参与处理过合伙合同纠纷、股权回购纠纷、损害公司利益纠纷。协办的案件类型涉及融资租赁合同纠纷、执行异议申请、破产重整专项法律服务以及其他各类民商事纠纷等。