来源:悄悄法律人

发布日期:2025年09月05日

节选自《 刑法新预防主义 》

作者: 夏伟 著

中国政法大学出版社 202 5年 8月

开拓中国刑法学原创性理论,是新一代刑法学人的重要使命 。 2023 年 2 月 26 日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于加强新时代法学教育和法学理论研究的意见》,特别强调: “ 紧紧围绕新时代全面依法治国实践,切实加强扎根中国文化、立足中国国情、解决中国问题的法学理论研究,总结提炼中国特色社会主义法治具有主体性、原创性、标识性的概念、观点、理论,把论文写在祖国的大地上,不做西方理论的 ‘ 搬运工 ’ ,构建中国自主的法学知识体系。 ” 行之有效构建中国刑法学自主知识体系,首要任务是发展中国自主的刑法学原创性理论。

新中国成立以来的法治建设深受域外影响,域外与本土的交汇碰撞,深刻显现我国刑法学理论原创性不足的短板和弱项。循证历史轨迹,我国刑法理论发展经历“苏俄化”与“德日化”两个阶段:苏俄刑法理论的引进,锻造了我国刑法理论的雏形,德日刑法理论的借鉴,则使刑法朝着教义学化的方向纵深发展。从短期来看,借鉴移植域外法治(制)经验,确实能够激起一轮爆发式的知识增量,对于填充理论空白大有裨益。然而从长期来看,由于域外刑事法治(制)有其自身的法文化、法理念根基,其规范设计与制度安排无法完全适应我国本土刑事法治实践。质言之,域外刑法理论缺乏对我国本土法治的深度关切,倘若过度援引和借鉴,势必会导致刑法理念远离刑法规范、刑法理论与刑事司法实践脱节,变相形成“中国版的外国刑法理论”,缺乏中国问题的自主性与中国理论的原创性。

当前,刑法理论与刑法规范、形式司法实践的差异、分歧乃至冲突不胜枚举。例如,根据德日过失共同犯罪理论,二人以上共同过失实施的犯罪行为,适用部分行为全部责任、共犯从属性等共同故意犯罪的原理,这与我国《刑法》第 2 款关于共同过失犯罪分别定罪处罚的规定存在实质性分歧。又如,德日刑法理论中“机器不能被骗”的预设,源自于德国刑法区分普通诈骗罪与计算机诈骗罪。事实上,“机器不能被骗”只适用于普通诈骗,而在计算机诈骗中已经肯定机器能够被骗。不过,我国刑法中并没有普通诈骗与计算机诈骗之区分,倘若将“机器不能被骗”的理论观点引入我国,势必导致处罚的不周延。正因为如此,我国刑事司法实践中普遍认为“机器能够被骗”,包括我国最高人民法院〔 2017 〕最高法刑他 3371 号批复、《刑事审判参考》第 1389 号案例等。再如,德日刑法理论中预备犯原则不处罚的立场与我国刑法一般性处罚预备犯的规定,具有显著差异。如此种种,都揭示出域外理论借鉴移植时,内含两种法文化、法理念、法制度等冲突,其在刑事司法过程中不断累积和放大,最终陷入难以扭转的瓶颈。

在预防刑法领域,经济犯罪可谓误用预防理念频繁发生司法误判的“重灾区”,这也暴露出我国刑事司法实践与西式理论难以融合。西式主流经济犯罪理论如白领犯罪理论,主张以犯罪人阶级分层的方式大规模扩张经济犯罪的成立范围,凡是通过欺骗、隐瞒、美化等手段获取经济利益的个人和单位,都可能是经济犯罪人。这种理论缺乏对中国本土国情的真切关照,因而以西式理论为基本原型,难以发展出有效解决中国问题的原创性理论。为了有效预防经济犯罪,合理界分经济犯罪与经济纠纷,我国刑事司法实践发展出的“民事救济阻断刑事介入”规则,与西式主流经济犯罪理论在基本立场、理论观点以及裁判规则等方面存在本质差异,具有面向解决中国问题的自主性与原创性。

一方面,“民事救济阻断刑事介入”规则孕育于中国本土,成长于中国经济犯罪预防刑法实践,这一孕育发展过程体现了中国实践理性特征。

1989 年,公安干部发布《关于公安机关不得非法越权干预经济纠纷案件处理的通知》,较早提出禁止全国各地公安机关以任何名义插手经济纠纷案件的基本立场。此后,最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部及有关部门多次发布司法解释、司法政策文件、指导案例、典型案例等,反复强调禁止以刑事手段干预经济纠纷,这一政策立场蕴含着刑法对民法独立性的尊重,与“民事救济阻断刑事介入”具有一体两面的关系,彼此之间可以相互验证和推导。

另一方面,“民事救济阻断刑事介入”规则充分尊重民营经济在市场中的重要地位,深度关照我国民营企业普遍存在制度性缺憾,以包容性的法治精神护航我国民营经济健康发展,这既是我国社会主义基本经济制度的要求,也是落实习近平总书记关于历史地、辩证地看待民营企业发展中的不规范问题等讲话精神的应有之意。

关于民营企业(家)为何涉罪风险高,理论上存在一种值得质疑的原罪论,即有的民营企业(家)在其发展历程中存在“不义而富”的 “ 原罪 ” 嫌疑。 这是其后来涉罪的重要原因。民营企业(家)存在“原罪”是个伪命题,所谓“原罪”不过是由于民营企业未建立现代企业制度而诱发的法律风险,这种将由于先天原因客观存在的法律风险称之为一种“原罪”,实际上是以域外充满阶级对立的白领犯罪等经济犯罪理论为参照原型,并不适合解释我国民营企业经济活动真实状况。倘若以西式理论为分析基础,几乎所有的民营企业存在“原罪”,都是潜在的经济犯罪人,同时,不少国有企业恐怕也难以逃脱受刑事制裁的命运,这样机械解释经济刑法的理论并不妥当。原罪论断抹杀了我国民营经济的历史功绩,悖逆中国现实,这恰恰是构建具有中国原创性刑法理论需要警惕与反思的对象。

公有制与非公有制共同发展以及国有企业与民营企业平等保护等政策、理念与制度,共同要求司法者必须确立 “ 公私有别 ” 的差序平等理念,历史地、辩证地看待民营企业发展中的不规范问题,对于定罪有疑虑的行为按照罪刑法定、疑罪从无处理。在我国,民营企业及其工作人员是经济犯罪的主要涉罪主体,这一方面是由于我国民营企业在初创期缺乏现代化的企业制度,潜在的犯罪风险点较多,有的民营企业的商业模式本身即有涉罪风险,如盲盒经营容易涉嫌赌博犯罪、融资业务容易涉嫌非法集资犯罪等,有的民营企业看似规章明确,实则并未被实际执行,难以阻断犯罪风险。另一方面,市场经济具有政策易变性,一些在当下看来属于违法犯罪的行为在当时可能是合法的乃至受政策鼓励。例如,行为人具有“双重身份”,其既是民营企业的负责人,又受聘成为国有参股企业的负责人。此时,其以合理的对价,让自己实控的民营企业收购该国有参股企业的项目,从形式上看,似乎利用了职务上的便利谋取了不正当利益,涉嫌职务犯罪。 然而,行为人的“双重身份”在当时来看政府是明知的,而且项目交易对价合理甚至略高于市场价。因此,从当时的背景来看,行为人以自己实控的民营企业的名义收购国有参股企业无法经营的项目,不仅没有给国有参股企业造成损失,反而有助于国有资产的增值,符合鼓励民营经济与国有经济合力提振市场活力的经济政策,不应作为犯罪处理。

2018 年 11 月 1 日,习近平总书记在“民营企业座谈会”特别强调,要“稳定预期……对一些民营企业历史上曾经有过的一些不规范行为,要以发展的眼光看问题,按照罪刑法定、疑罪从无的原则处理”。 2020 年 7 月 21 日,习近平总书记在“企业家座谈会”上再度重申,“要依法保护企业家合法权益,加强产权和知识产权保护,形成长期稳定发展预期,鼓励创新、宽容失败,营造激励企业家干事创业的浓厚氛围。” 稳定预期最关键的是稳定企业(家)在经济活动中不被恣意定罪的预期,确保经济风险、经济纠纷可预期地不受刑事干预,如此才能固根本、利长远。 因此,以“民事救济阻断刑事介入”原创性实践为基础,充分关照我国平等保护民营企业的理念、政策与制度,如此才能成功转化为面向中国经济犯罪善治的原创性理论。

我国正处于法系融合的关键时期,传统法制的思想与现代法治的观念“历时态”地沟通,德日法制的影响与英美司法的渗透“共时态”地存在,深刻触动中华传统法文化与法律制度根基。在本土与域外法治的交汇之处,刑法发展方向的抉择将直接影响中国式刑事法治现代化的实现程度。中国刑法理论的最大创新源自中国刑事法治实践,时至今日,发展中国原创性刑法理论的契机已然成熟。

刑法现代化之路,需理念先行。 在积极刑法观成为主流刑法观、中国刑事司法处于深刻时代变革之际,如何调和本土与域外、传统与现代的关系,如何正确地转向中国刑法学理论原创之路,是一个关乎“中国刑法向何处去”的重大课题。本书提出新预防主义,并以此为观察视角重新审思我国刑法理念、刑事立法及刑事司法,既是对现阶段预防主义与报应主义之争及其理论瓶颈的尝试性突破,也是对建构中国特色自主刑法知识体系的理论探索和对未来中国刑法发展之路的实践期待。

北夜·小月河上

2025 年 7 月 28 日

参见唐松、温德尔、叶芷薇:《恒产者恒心 :“ 原罪 ” 嫌疑、产权保护与民营企业绩效》,载《经济学(季刊)》 2020 年第 3 期,第 995—996 页。

参见中山市中级人民法院( 2002 )中中刑初字第 135 号刑事判决书、广东省高级人民法院( 2003 )粤高法刑二终字第 385 号刑事裁定书。

参见广东省高级人民法院( 2021 )粤刑再 1 号刑事判决书。

习近平:《在民营企业座谈会上的讲话》,载《人民日报》 2018 年 11 月 2 日第 2 版。

习近平:《在企业家座谈会上的讲话》,载《人民日报》 2020 年 7 月 22 日第 2 版。

参见周佑勇:《习近平法治思想的人民立场及其根本观点方法》,载《东南学术》 2021 年第 3 期,第 47 页。

·作者简介·

夏伟 中国政法大学刑事司法学院副教授,中国政法大学青年拔尖人才,博士生导师。在《中国法学》《比较法研究》等 CLSCI刊物发表学术论文40余篇,在《法治日报》等报刊发表评论文章若干,出版学术专著2部、合著10部;主持或参与国家社科基金项目、教育部及其他省部级项目12项;教育部新时代马工程重点教材项目主要参与人;获得第九届董必武青年法学成果奖。

·内容简介·

推进刑事法治现代化不能一成不变地沿用传统预防主义 ,而应当根据刑法改革、犯罪变迁及社会治理需求,对传统预防主义进行必要的更新完善,形成更能适应当代刑事立法、刑事司法及刑事政策的新预防主义。从传统预防主义到新预防主义的进化,充分吸收了我国预防性立法及其犯罪治理经验,既保持了刑事法治的中国特色,也是预防理论现代化转型的有益尝试。

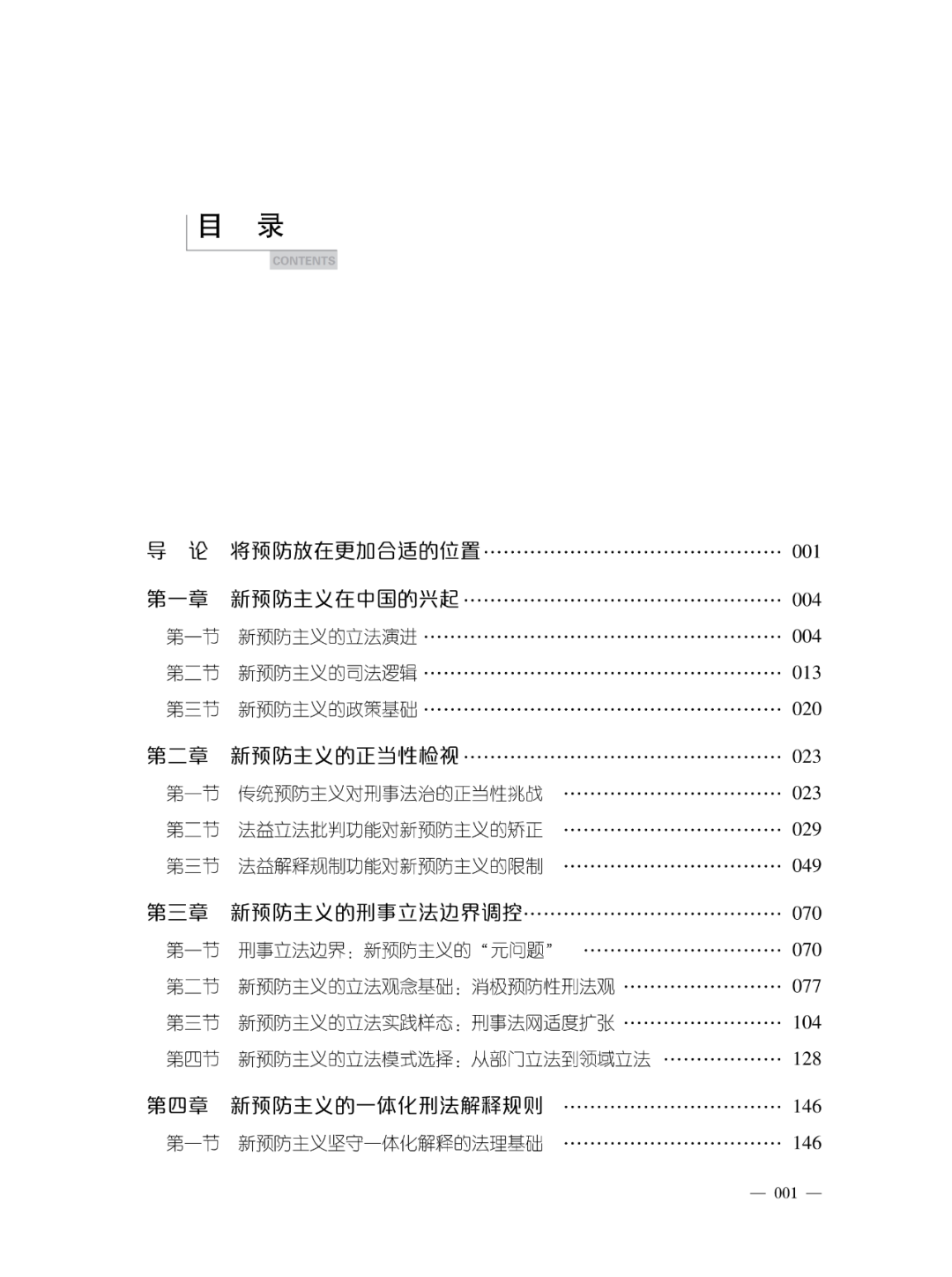

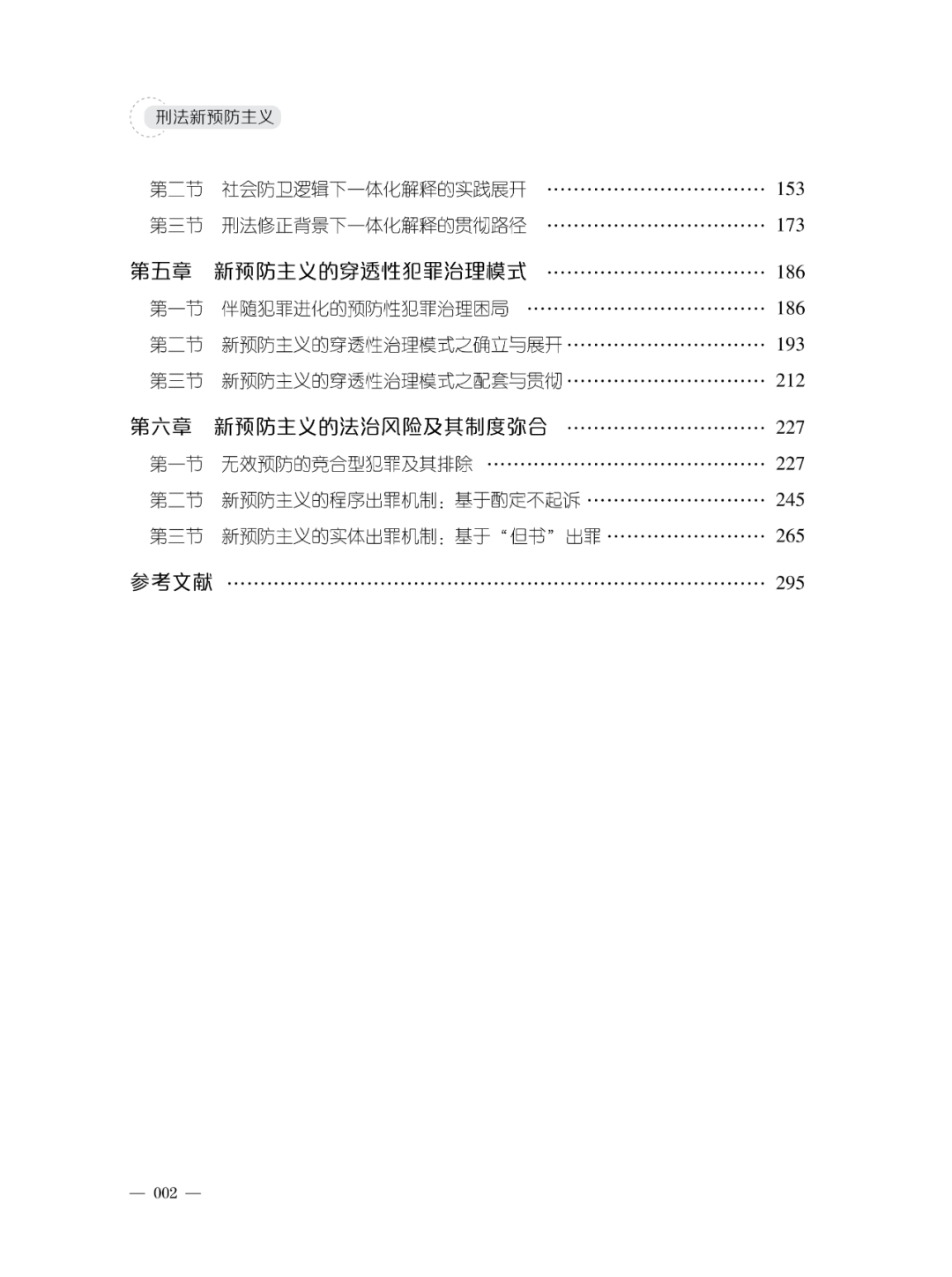

·目 录·

(点击可放大查看)