来源:鲁法行谈

发布日期:2025年09月10日

《关于审理政府信息公开行政案件适用法律若干问题的解释》理解与适用

一、《解释》基础信息

-

通过与施行时间: 2024年12月24日最高人民法院审判委员会第1939次会议审议通过,2025年5月20日发布,2025年6月1日起施行。

-

制定目的: 适应2019年修订后的《政府信息公开条例》,贯彻“以公开为常态、不公开为例外”的原则,统一政府信息公开行政案件裁判标准,监督行政机关依法行政。

-

替代关系: 新制定《解释》,同步废止2011年《关于审理政府信息公开行政案件若干问题的规定》(原司法解释)。

二、《解释》起草基本原则

1. 法治导向: 深入贯彻习近平法治思想,助推法治政府建设,明确案件审查标准。

2. 人民中心: 保障群众获取政府信息的合法权益,回归政府信息公开诉讼“给付诉讼”本质。

3. 安全兼顾: 贯彻总体国家安全观,平衡知情权保障与国家安全、公共安全维护。

4. 问题导向 :针对司法实践中高频、集中问题,依据《行政诉讼法》《政府信息公开条例》精准规范。

三、《解释》核心内容(15条,贯穿“立案-审理-裁判”全流程)

(一)政府信息公开行政案件受理情形(《解释》第1条)

针对行政机关不同处理方式, 明确可起诉的5类情形 ,核心包括:

-

不予处理/无法提供: 如申请人逾期不补正、不缴信息处理费,或行政机关不掌握信息、非本机关公开范围(对应《政府信息公开条例》第30条、第36条第1款第4项及第5项)。

-

复议前置的不予公开: 涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私、内部事务信息、过程性信息、行政执法案卷信息等不予公开情形(《政府信息公开条例》第14-16条),需先复议再诉讼(依据《行政复议法》第23条第1款第4项)。

-

对公开结果不满: 如认为公开的信息不符合申请内容(但仅对形式不满除外),或公开信息侵犯自身商业秘密/个人隐私。

(二)原告资格认定(《解释》第2-3条)

-

核心标准: 与《行政诉讼法》第25条一致,即“行政行为相对人+利害关系人”。

-

关键调整: 因《政府信息公开条例》取消“特殊需要”限制,原告资格更开放,但否定滥用权利行为(如重复申请、借申请施压以实现其他诉求,挤占行政/司法资源)。

(三)适格被告认定(“谁行为,谁被告”)(《解释》第4条)

1. 主动公开情形: 以公开信息的行政机关为被告。

2. 依申请公开情形:

-

行政机关已答复: 以作出答复的机关为被告。

-

行政机关逾期未答复: 以收到申请的机关为被告。

3. 县级以上政府指定机构: 按《政府信息公开条例》第3-4条,与地方政府被告资格规定保持一致(参考法释〔2021〕5号最高人民法院《关于正确确定县级以上地方人民政府行政诉讼被告资格若干问题的规定》第6条)。

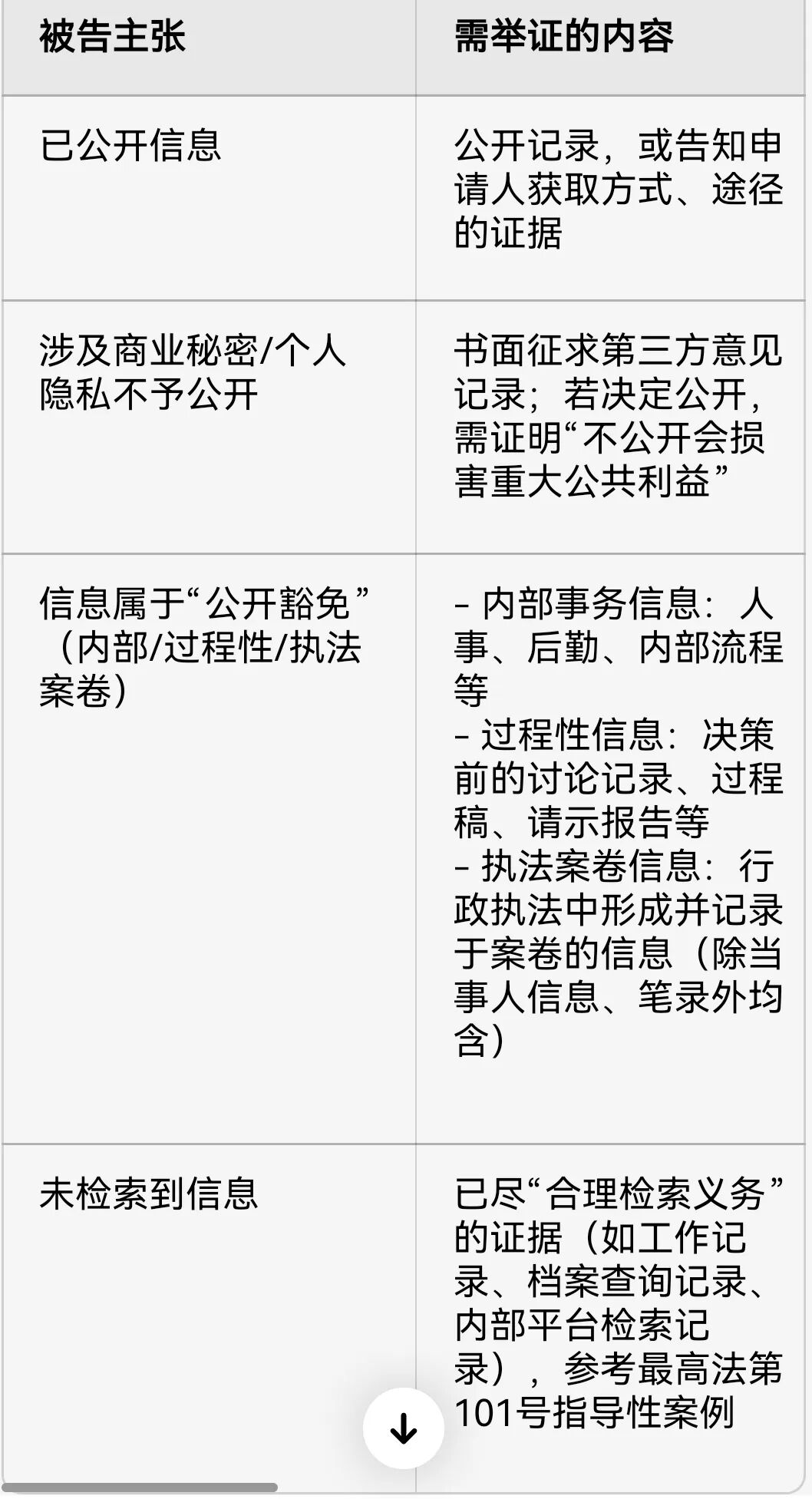

(四)被告举证责任(核心:证明行政行为合法性)(《解释》第5-6条)

- 一般举证责任

- 特殊举证责任(安全优先)

-

涉及国家秘密: 提供法定密级标识、保密期限等材料,法院作“表面性审查”。

-

涉及“二安全一稳定” (国家安全、公共安全、社会稳定):提供“公开后可能产生不利影响”的证据或合理说明,法院可要求补充证据(依据《行政诉讼法》第39条)。

(五)原告举证责任(围绕“申请”与“权益受损”)(《解释》第7条)

1. 起诉要求公开信息: 需提供“曾向行政机关提出申请”的证据(符合《政府信息公开条例》第29条申请形式、内容要求)。

2. 起诉要求不得公开信息: 需证明“信息涉自身商业秘密/个人隐私”(商业秘密:《反不正当竞争法》第9条;个人隐私:《民法典》第1032条,含私人生活安宁、私密信息等)。

3. 通用要求: 需提供“行政机关行为可能损害自身权益”的证据(呼应《政府信息公开条例》第51条)。

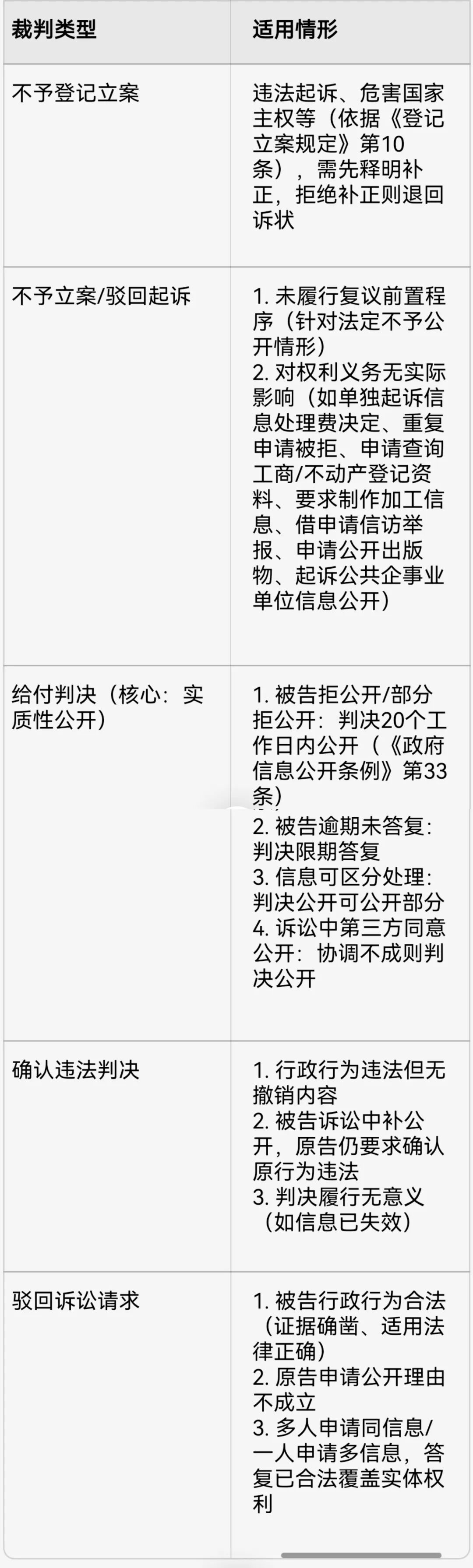

(六)裁判方式(5类核心裁判)(《解释》第10-14条)

(七)预防救济制度(针对商业秘密/个人隐私)(《解释》第13条)

-

事前救济: 信息未公布时,原告可起诉要求“判令被告不得公开”。

-

事中救济: 诉讼期间,原告可申请“停止公开”,法院需审查“不停止公开是否会造成难以弥补的损害”。